Park- und Gartenstadt Görlitz — Folge 1

Die Monatszeitschrift StadtBILD hat in ihrer Ausgabe Nr. 79 vom Januar 2010 einen Aufsatz von Herrn H.-D. Müller über den Görlitzer Stadtpark veröffentlicht:

Zur Vorgeschichte von 1760 bis 1814

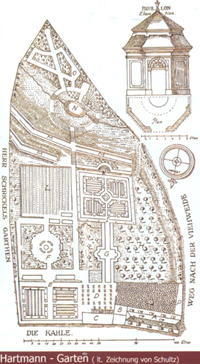

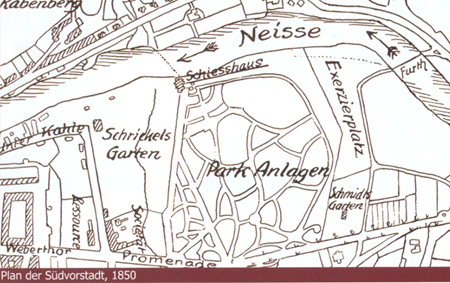

Einst befanden sich vor den Toren der Stadt am Frauentor in Richtung Süden die ausgeprägten Viehweiden oberhalb der Neiße gegenüber den angelegten Bleichen der Ostseite. An der Kahle zur Uferstraße entstand nach und nach der Garten von Hartmann bis 1766. Östlich von diesem kam der Schrickelsche Garten 1760 mit einem Wohnhaus, Pavillon und streng geometrisch gehaltenen Rabatten zur Geltung. Er lag zwischen Kahle und dem Lindenweg. Schon 1813 begann man in der Stadt mit der Planung und den Anfängen eines Ausbaus von Parkanlagen. Es war die Zeit Napoleons, welche die Stadt in Schrecken hielt. Görlitz gehörte seit 1635 zum Kurfürstentum Sachsen. In der Nähe der einstigen Freilichtbühne (jetzt nur noch Reste vorhanden) befindet sich oberhalb unter Zypressen ein Rondell. Rechts und links sind acht große steinerne Kugeln zu sehen. Die Mitte zeigt einen 1,50 Meter hohen Findling mit einem Kreuz und der Jahreszahl 1813.

Einst befanden sich vor den Toren der Stadt am Frauentor in Richtung Süden die ausgeprägten Viehweiden oberhalb der Neiße gegenüber den angelegten Bleichen der Ostseite. An der Kahle zur Uferstraße entstand nach und nach der Garten von Hartmann bis 1766. Östlich von diesem kam der Schrickelsche Garten 1760 mit einem Wohnhaus, Pavillon und streng geometrisch gehaltenen Rabatten zur Geltung. Er lag zwischen Kahle und dem Lindenweg. Schon 1813 begann man in der Stadt mit der Planung und den Anfängen eines Ausbaus von Parkanlagen. Es war die Zeit Napoleons, welche die Stadt in Schrecken hielt. Görlitz gehörte seit 1635 zum Kurfürstentum Sachsen. In der Nähe der einstigen Freilichtbühne (jetzt nur noch Reste vorhanden) befindet sich oberhalb unter Zypressen ein Rondell. Rechts und links sind acht große steinerne Kugeln zu sehen. Die Mitte zeigt einen 1,50 Meter hohen Findling mit einem Kreuz und der Jahreszahl 1813.

Der Stadtpark, 1814 von dem berühmten Gartengestalter Lenné zunächst als botanischen Garten angelegt, hatte einen bereits guten Bestand teilweise seltener Baumarten. In der weiteren Entwicklung war es nicht nötig, kostspielige Erdbewegungen vorzunehmen. Von Natur aus waren bereits Hügel, Täler, Felsen, Wasserflächen und Aussichtspunkte vorhanden. Der Park konnte großflächig und mit weiträumigen Rasenflächen und Bäumen sowie Sträuchern eine Bepflanzung erfahren. Peter Joseph Lenné (1789 — 1866) — ein Gartenarchitekt. 1854 wurde er Generaldirektor der königlichen Gärten in Preußen. Er bemühte sich um eine verbesserte Ausbildung für Gartenbaumeister und Gärtner. So schuf er u.a. Parkanlagen von Sanssouci und den Berliner Tiergarten.

Der Stadtpark im Wandel der Zeit

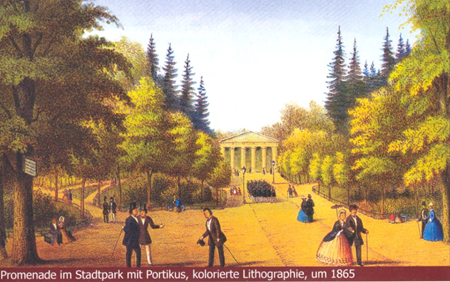

Um 1925 legte der damalige Stadtgartendirektor Diekmann besonderen Wert auf weiteren Ausbau der Parkanlagen, so auch des Stadtparkes, und ließ die Stadt zur Perle einer Gartenstadt Deutschlands und Schlesiens werden. Die Promenade war eine Flaniermeile überwiegend von der Mittelschicht der Stadt aus dem Konsul- und Gründerzeitviertel. Ein Spaziergang vom Portikus in den anschließenden Stadtpark lud zum Verweilen ein.

Der hölzerne Portikus war anlässlich einer Huldigung an den neuen Landesherrn, dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. am 3. August 1815 auf dem Obermarkt errichtet worden. Ein Jahr später fand er an der Promenade seinen neuen Standort, wo er 1840 einen grundlegenden Umbau erfuhr. Dieser musste jedoch nach 1945 weichen. Beginnen wir nun einen Abstecher in die schönste Parkanlage der Stadt, von Westen kommend an einem Hauptweg. Besonders auffallend dabei sind historische Denkmäler, Skulpturen und ein Brunnen.

Beginnen wir nun einen Abstecher in die schönste Parkanlage der Stadt, von Westen kommend an einem Hauptweg. Besonders auffallend dabei sind historische Denkmäler, Skulpturen und ein Brunnen.

Nördlich eines Brunnens befindet sich das Humboldt-Denkmal mit dessen Büste. Der Schwerpunkt seines Schaffens lag auf dem Gebiet der Geowissenschaften. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: “Dem Andenken an Alexander von Humboldt 1769 – 1859“. Es stammt von Daniel Christian Rauch und wurde 1871 aufgestellt.

Oberhalb der Rosenterrasse steht das Parkhäuschen, 1845 als Wohnung für den Parkgärtner erbaut. Heute wird das Parkhaus als “Café Parkhäuschen” genutzt. Zuvor war es Domizil der Parkverwaltung der Stadt.

Der schöne alte Baumbestand enthält neben heimischen Bäumen auch Plantanen, kanadische Eichen, Zypressen, diverse Rot- und Weißbuchen, einen Gingkobaum sowie Magnolien und besonders beschriftete exotische Gewächse. Auch erfreut jeden Besucher im Mai/ Juni ein in mehreren Farben blühender Rhododendronhang gegenüber dem Meridianstein. Einige seltene und gut gewachsene Bäume sind besonders gekennzeichnet als “Naturdenkmal”.

Rund um den Goldfischteich

Die Freilichtbühne entstand im Laufe der 195Oer Jahre in einem Tal, umgeben von Felsen in der Nähe des Goldfischteiches, nach dem Entwurf des Gartenbaudirektors Henry Kraft und im Nationalen Aufbauwerk mit 1400 Plätzen. Die Einweihung erfolgte zu Pfingsten 1956. Ein Denkmal besonderer Darstellung befindet sich gegenüber dem Goldfischteich. Im Sockel befindet sich die in Stein gehauene Schrift ”Vermächtnis eines Görlitzer Kindes des Herrn Adolf Berthrann 1919”.

Ja, der Goldfischteich, einst Prunkstück mit Wasserspielen in den 1960er Jahren ist heute ein ungepflegter Teich, und man kann nur noch die Regulierung mit dem Schacht erkennen für Wasserab- und zufuhr. Der Stadtpark bietet auf allen Wegen viel Plätze zum Verweilen auf Bänken mit schönem Ausblick auf die Parkanlage. Auch gibt es eine Schachanlage. Für die Eltern mit Kindern ist der modern eingerichtete Spielplatz mit einer Burg auf Rädern ein Vergnügen. Ferner sind Klettergerüste eine Attraktion.

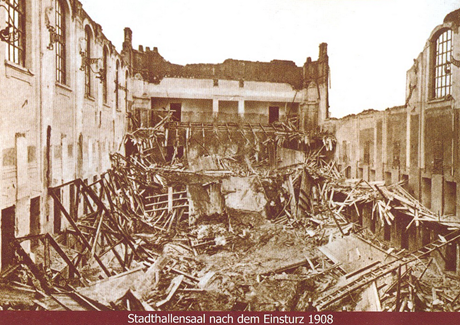

Beenden wir nun den Rundgang durch den Stadtpark und verlassen ihn über den Lindenweg zum Ufer der Neiße zum heutigen Mercure Parkhotel. Auf diesem Grundstück war einst ein reichlich besuchtes Eisstadion für Eishockey- und Familiensport. In Weiterführung des Tales befindet sich der Stadthallengarten. In diesem gab es einen Musikpavillon und davor noch heute 2 Tanzflächen. In den schönen Sommernächten in den 50er Jahren waren Tanzveranstaltungen mit Orchester ein Highlight. Eine Nutzung nach der Schließung der Stadthalle war nur bedingt möglich. Die Stadthalle, ein im Jugendstil angelegter Monumentalbau, liegt am Rande des Stadtparkes und ist 1908 von Architekt Bernhard Sehring gestaltet worden. Lange Zeit war dieser Bau einer der größten Konzert- und Festsäle der Grenzstadt Niederschlesiens mit der Hauptstadt Breslau. Vor der Wende ist die Stadthalle als Kulturzentrum der Stadt genutzt worden. Der reiche Skulpturenschmuck der Dachzone und neuklassizistische Stuckelemente an der Decke im Inneren sind architektonische Meisterleistungen. Im Jahr 2004 ist diese für Görlitzer Bürger einmalige Kulturstätte der Stadt verloren gegangen.

1961 ist der Meridianstein in Gestalt eines Globus errichtet worden. Die Inschrift erinnert an das Jahr der ersten Weltraumfahrt des ersten sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin 1961. Die Bronzeschiene auf der kreisförmigen Kugel bezeichnet genau die Lage des “15. Meridians“, des Längenkreises der mitteleuropäischen Zeit. Der Meridianstein hat seinen Bestand an dieser Stelle auch für künftige Generationen.

1961 ist der Meridianstein in Gestalt eines Globus errichtet worden. Die Inschrift erinnert an das Jahr der ersten Weltraumfahrt des ersten sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin 1961. Die Bronzeschiene auf der kreisförmigen Kugel bezeichnet genau die Lage des “15. Meridians“, des Längenkreises der mitteleuropäischen Zeit. Der Meridianstein hat seinen Bestand an dieser Stelle auch für künftige Generationen.

Text mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

Verluste der einzelnen Gemeinden, die in ihrer nüchternen Konkretheit erschüttert. Danach hinterließ das Jahr 1813 in Görlitz mit seinen etwa 9000 Einwohnern und 1100 Häusern 158 elternlose Kinder, 32 abgebrannte und 212 zerstörte Häuser und 1798 Tote in den Militärlazaretten. Die Stadt hatte in diesem einen Jahr 201.303 kranke und verwundete Soldaten zu verpflegen und 552.950 Mann Einquartierung. In zwei Kriegsjahren musste die Stadt fast 700.000 Taler Kriegskosten aufbringen. Aus beiden Büchern erfährt man viel über die Schicksale der Bevölkerung zwischen dem Sieg der preußischen Truppen an der

Verluste der einzelnen Gemeinden, die in ihrer nüchternen Konkretheit erschüttert. Danach hinterließ das Jahr 1813 in Görlitz mit seinen etwa 9000 Einwohnern und 1100 Häusern 158 elternlose Kinder, 32 abgebrannte und 212 zerstörte Häuser und 1798 Tote in den Militärlazaretten. Die Stadt hatte in diesem einen Jahr 201.303 kranke und verwundete Soldaten zu verpflegen und 552.950 Mann Einquartierung. In zwei Kriegsjahren musste die Stadt fast 700.000 Taler Kriegskosten aufbringen. Aus beiden Büchern erfährt man viel über die Schicksale der Bevölkerung zwischen dem Sieg der preußischen Truppen an der

Verbündeter des Franzosenkaisers wurde durch den Verlust der

Verbündeter des Franzosenkaisers wurde durch den Verlust der  Spuren dieses Wiederaufstiegs preußischer Prägung überall sichtbar, trotz der Rückgliederung an Sachsen durch die Besatzungsmacht 1945. Auch einige Straßennamen mit Bezug auf die Befreiungskriege (Fichtestraße, Arndtstraße, Theodor-Körner-Straße, Sohrstraße) und Gedenktafeln am Obermarkt (Napoleon, Zar Alexander L), an der Langenstraße (Arndt) und der Steinstraße (Freiherr vom Stein) sind für Einheimische und Touristen aufschlussreiche Denkanstöße.

Spuren dieses Wiederaufstiegs preußischer Prägung überall sichtbar, trotz der Rückgliederung an Sachsen durch die Besatzungsmacht 1945. Auch einige Straßennamen mit Bezug auf die Befreiungskriege (Fichtestraße, Arndtstraße, Theodor-Körner-Straße, Sohrstraße) und Gedenktafeln am Obermarkt (Napoleon, Zar Alexander L), an der Langenstraße (Arndt) und der Steinstraße (Freiherr vom Stein) sind für Einheimische und Touristen aufschlussreiche Denkanstöße. der Nähe der Kasernen Straßennamen an preußische Militärs aus der Zeit der Befreiungskriege: Courbière, Scharnhorst, Gneisenau, Yorck, Blücher, Kleist, Clausewitz, Lützow — in dieser Fülle wohl selten in einer anderen Stadt. In seinem Buch “Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich von Stein” erwähnte Ernst Moritz Arndt auch seinen Aufenthalt in Görlitz (3. Auflage 2005 bei der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung Hildesheim).

der Nähe der Kasernen Straßennamen an preußische Militärs aus der Zeit der Befreiungskriege: Courbière, Scharnhorst, Gneisenau, Yorck, Blücher, Kleist, Clausewitz, Lützow — in dieser Fülle wohl selten in einer anderen Stadt. In seinem Buch “Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich von Stein” erwähnte Ernst Moritz Arndt auch seinen Aufenthalt in Görlitz (3. Auflage 2005 bei der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung Hildesheim). Görlitz kaum noch etwas zu spüren, obwohl es ja unübersehbare aktuelle Bezüge gäbe. Nur die Schrecknisse von 1945 brachten noch einmal das unmittelbare Kriegserlebnis in die Stadt und die Landschaft. Das wirkte nach bis heute. 1913 erschien eine Gedenkmünze des Deutschen Reiches zur Erinnerung an den Sieg über die Fremdherrschaft 100 Jahre zuvor. Auch für 2013 bemühten sich die Numismatiker um eine ähnliche Gedenkprägung durch die Bundesrepublik Deutschland, wohl auch ermutigt durch die gelungene Gedenkmünze zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen 2012.

Görlitz kaum noch etwas zu spüren, obwohl es ja unübersehbare aktuelle Bezüge gäbe. Nur die Schrecknisse von 1945 brachten noch einmal das unmittelbare Kriegserlebnis in die Stadt und die Landschaft. Das wirkte nach bis heute. 1913 erschien eine Gedenkmünze des Deutschen Reiches zur Erinnerung an den Sieg über die Fremdherrschaft 100 Jahre zuvor. Auch für 2013 bemühten sich die Numismatiker um eine ähnliche Gedenkprägung durch die Bundesrepublik Deutschland, wohl auch ermutigt durch die gelungene Gedenkmünze zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen 2012. daher ein anderes Münzmotiv heraus. Darauf sind zwei Strichmännchen mit einiger Mühe erkennbar, bei denen es sich um de Gaulle und Adenauer handeln soll, die seinerzeit das historische Nachbarschaftsabkommen unterzeichneten. In Görlitz erschien kürzlich beim “Regio Kultur-Verlag Görlitz” das illustrierte Heft “Spurensuche — Napoleon I. in der Region Görlitz” von Michael Gürlach. Darin sind zahlreiche Gedenkstätten abgebildet, darunter auch der Findling mit der Jahreszahl 1813 im Stadtpark. Die Steintafel, die früher an der Fassade Obermarkt 29 zu sehen war, ist nach der Sanierung des Hauses in eine Ecke der Eingangshalle verbannt; die eingetiefte Inschrift mit den Namen der prominenten Gäste (Napoleon I., Alexander I.) ist kaum noch lesbar, weil die Färbung entfernt wurde.

daher ein anderes Münzmotiv heraus. Darauf sind zwei Strichmännchen mit einiger Mühe erkennbar, bei denen es sich um de Gaulle und Adenauer handeln soll, die seinerzeit das historische Nachbarschaftsabkommen unterzeichneten. In Görlitz erschien kürzlich beim “Regio Kultur-Verlag Görlitz” das illustrierte Heft “Spurensuche — Napoleon I. in der Region Görlitz” von Michael Gürlach. Darin sind zahlreiche Gedenkstätten abgebildet, darunter auch der Findling mit der Jahreszahl 1813 im Stadtpark. Die Steintafel, die früher an der Fassade Obermarkt 29 zu sehen war, ist nach der Sanierung des Hauses in eine Ecke der Eingangshalle verbannt; die eingetiefte Inschrift mit den Namen der prominenten Gäste (Napoleon I., Alexander I.) ist kaum noch lesbar, weil die Färbung entfernt wurde. Einweihung wieder eröffnet. In unserer Geschichte behalten die Befreiungskriege 1813/1815 dennoch ihren unverlierbaren Platz als Beispiele ehrenhaften patriotischen Handelns und nationalen Selbstbewusstseins. Die Zeit wird kommen, dass man dies wieder versteht und beherzigt. Ich wünschte mir, dass wir, stellvertretend für alle

Einweihung wieder eröffnet. In unserer Geschichte behalten die Befreiungskriege 1813/1815 dennoch ihren unverlierbaren Platz als Beispiele ehrenhaften patriotischen Handelns und nationalen Selbstbewusstseins. Die Zeit wird kommen, dass man dies wieder versteht und beherzigt. Ich wünschte mir, dass wir, stellvertretend für alle

sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen

sich selbst, zum Beispiel in einer zweiteiligen Jubiläumsshow mit Maybrit Illner. Es gab eine “Zeitreise durch die Fernsehgeschichte“, und alle, die wieder mal gesehen werden wollten, kamen zum Gratulieren. Aber auch zum offiziellen

Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten

Post 13 000 Empfangsgeräte in der gesamten

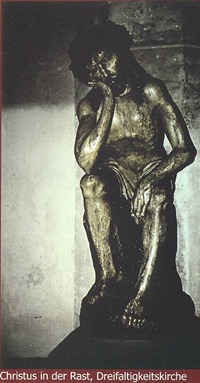

einer regierungsamtlich befohlenen Neuregelung: Wohl sollte der Vorbereitungsunterricht weiterhin von den Gymnasiallehrern gehalten werden, die Konfirmation selbst aber sei am Palmsonntag nachmittags öffentlich in der Dreifaltigkeitskirche nach vorhergegangener Prüfung von einem Geistlichen zu vollziehen. Wie bisher gingen die in der Regel 14jährigen Konfirmierten am folgenden Dienstag in der

einer regierungsamtlich befohlenen Neuregelung: Wohl sollte der Vorbereitungsunterricht weiterhin von den Gymnasiallehrern gehalten werden, die Konfirmation selbst aber sei am Palmsonntag nachmittags öffentlich in der Dreifaltigkeitskirche nach vorhergegangener Prüfung von einem Geistlichen zu vollziehen. Wie bisher gingen die in der Regel 14jährigen Konfirmierten am folgenden Dienstag in der

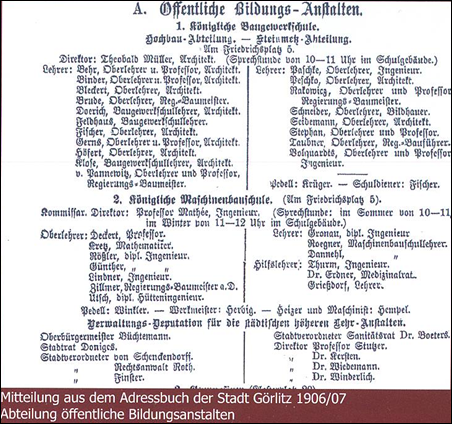

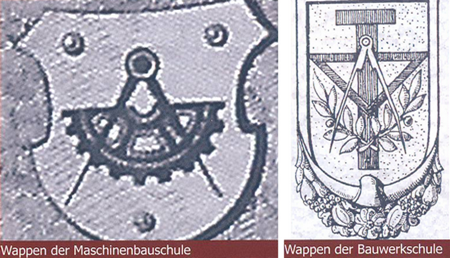

Wegen den gestiegenen Anforderungen aus der Praxis genügte die viersemestrige Ausbildung nicht mehr, darum wurde 1908 in allen preußischen Baugewerkschulen zu einer fünfsemestrigen Ausbildung übergegangen. Man löste sich auch von der althergebrachten abstrakten wissenschaftlichen Behandlung der einzelnen Unterrichtszweige, wie sie an den Hochschulen üblich war, um einer mehr praktischen, dem Auffassungsvermögen der Schüler entsprechenden Unterrichtsweise Raum zu geben. Diese Form wirkte sich auch im Nachhinein vorbildlich auf die technischen Hochschulen aus. Ein erheblicher Einschnitt in der Entwicklung der Schule ergab sich mit Ausbruch des 1. Weltkrieges am 2. August 1914. Die meisten Lehrer und Schüler wurden einberufen. Ein Unterricht fand zunächst nicht mehr statt. Das Schulgebäude selbst wurde vom Militär für Einquartierungszwecke in Anspruch genommen. Erst in den späteren Halbjahren wurde in einigen Räumen notdürftig der Unterricht wieder aufgenommen. Den Schülern der 1. Klassen der Hoch- und Tiefbauabteilung wurde jedoch das Reifezeugnis ohne Prüfung erteilt und den übrigen Schülern das Versetzungszeugnis. 12 Lehrer wurden im Krieg eingezogen, davon 3 schwer verwundet. 61 Schüler sind im Krieg gefallen. Aus diesem Anlass wurden im Eingang der Schule am 17.3.1922 zwei Gedenktafeln angebracht. Nach dem Krieg gab es im Unterrichtsgeschehen wiederum einige Neuerungen. 1919 wurde ein staatsbürgerlicher Unterricht mit zwei Wochenstunden eingeführt. In diesem Unterrichtsfach sollten die Schüler auf ihre Pflichten als Staatsbürger vorbereitet und zu “echter deutscher Gesinnung und zum Bewusstsein der Volksgemeinschaft” erzogen werden. Mündliche Prüfungen kamen in Fortfall. Grundlagen der Prüfung waren die Klassenleistung sowie schriftliche und zeichnerische Prüfungsarbeiten. Einführung des Pflichtfaches Leibesübungen. Am 3. Juli 1920 wurde das Fach Sport und Jugendpflege eingeführt. Ihr Inhalt waren: Turnen, Turnspiele, Wandern mit wöchentlich zwei Stunden. Am 1. April 1921 wurde der verdienstvolle Direktor Gewerberat Müller in den Ruhestand versetzt, der diese Einrichtung über 18 Jahre leitete. Ihm folgte der vom Minister für Handel und Gewerbe berufene Oberstudiendirektor Prof. Knöll. Den neuen Anforderungen der Baupraxis gerecht zu werden, wurden Normen und Typen im Bauwesen eingeführt, Grundsätze des Städtebaus und Siedlungswesens, der sparsamen Bauweise, der Wärmewirtschaft am Bau (man legte also schon 1921 entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse großen Wert auf energetische Bauweisen) sowie der neuen Konstruktionsmethoden in Eisenbeton und Holz in den Unterricht aufgenommen. Es gab auch ethnische Vorträge und eine Schülerbibliothek mit über 500 Bänden. Besonders beachtenswert waren die Sammlungen in dieser Schule. Dazu gehörten unter anderem: 1. der neu eingerichtete Baustoffprüfungsraum mit den wichtigsten neuzeitlichen Prüfungsapparaten 2. die Sammlung für neuzeitliche Baustoffe und Bauweisen 3. die Sammlung von Aufnahmen alter Bauweisen 4. die Sammlung für Wärmewirtschaft und Hausinstallation 5. die Sammlung von Zeichnungen und Heften aller Klassen, verbunden mit einer Dauerausstellung, die jederzeit einen Überblick über die Leistungen der Schule gibt. Um den Unterricht in der Baugewerk- als auch in der Maschinenbauschule so praxisnah wie möglich zu gestalten, gab es eine Vielzahl vorbildlich ausgestatteter Labore und Werkstätten. Auch dafür gab es u.a. vom Waggonbau und dem Eisenhandel Ephraim Spenden. Für die Ausstattung der Baugewerkschule gab der preußische Staat erhebliche Mittel aus, und die Stadt Görlitz selbst beteiligte sich an der Unterhaltung der Schule mit jährlich 12.000

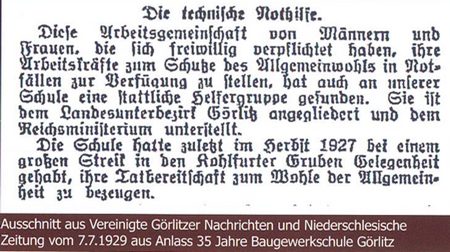

Wegen den gestiegenen Anforderungen aus der Praxis genügte die viersemestrige Ausbildung nicht mehr, darum wurde 1908 in allen preußischen Baugewerkschulen zu einer fünfsemestrigen Ausbildung übergegangen. Man löste sich auch von der althergebrachten abstrakten wissenschaftlichen Behandlung der einzelnen Unterrichtszweige, wie sie an den Hochschulen üblich war, um einer mehr praktischen, dem Auffassungsvermögen der Schüler entsprechenden Unterrichtsweise Raum zu geben. Diese Form wirkte sich auch im Nachhinein vorbildlich auf die technischen Hochschulen aus. Ein erheblicher Einschnitt in der Entwicklung der Schule ergab sich mit Ausbruch des 1. Weltkrieges am 2. August 1914. Die meisten Lehrer und Schüler wurden einberufen. Ein Unterricht fand zunächst nicht mehr statt. Das Schulgebäude selbst wurde vom Militär für Einquartierungszwecke in Anspruch genommen. Erst in den späteren Halbjahren wurde in einigen Räumen notdürftig der Unterricht wieder aufgenommen. Den Schülern der 1. Klassen der Hoch- und Tiefbauabteilung wurde jedoch das Reifezeugnis ohne Prüfung erteilt und den übrigen Schülern das Versetzungszeugnis. 12 Lehrer wurden im Krieg eingezogen, davon 3 schwer verwundet. 61 Schüler sind im Krieg gefallen. Aus diesem Anlass wurden im Eingang der Schule am 17.3.1922 zwei Gedenktafeln angebracht. Nach dem Krieg gab es im Unterrichtsgeschehen wiederum einige Neuerungen. 1919 wurde ein staatsbürgerlicher Unterricht mit zwei Wochenstunden eingeführt. In diesem Unterrichtsfach sollten die Schüler auf ihre Pflichten als Staatsbürger vorbereitet und zu “echter deutscher Gesinnung und zum Bewusstsein der Volksgemeinschaft” erzogen werden. Mündliche Prüfungen kamen in Fortfall. Grundlagen der Prüfung waren die Klassenleistung sowie schriftliche und zeichnerische Prüfungsarbeiten. Einführung des Pflichtfaches Leibesübungen. Am 3. Juli 1920 wurde das Fach Sport und Jugendpflege eingeführt. Ihr Inhalt waren: Turnen, Turnspiele, Wandern mit wöchentlich zwei Stunden. Am 1. April 1921 wurde der verdienstvolle Direktor Gewerberat Müller in den Ruhestand versetzt, der diese Einrichtung über 18 Jahre leitete. Ihm folgte der vom Minister für Handel und Gewerbe berufene Oberstudiendirektor Prof. Knöll. Den neuen Anforderungen der Baupraxis gerecht zu werden, wurden Normen und Typen im Bauwesen eingeführt, Grundsätze des Städtebaus und Siedlungswesens, der sparsamen Bauweise, der Wärmewirtschaft am Bau (man legte also schon 1921 entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnisse großen Wert auf energetische Bauweisen) sowie der neuen Konstruktionsmethoden in Eisenbeton und Holz in den Unterricht aufgenommen. Es gab auch ethnische Vorträge und eine Schülerbibliothek mit über 500 Bänden. Besonders beachtenswert waren die Sammlungen in dieser Schule. Dazu gehörten unter anderem: 1. der neu eingerichtete Baustoffprüfungsraum mit den wichtigsten neuzeitlichen Prüfungsapparaten 2. die Sammlung für neuzeitliche Baustoffe und Bauweisen 3. die Sammlung von Aufnahmen alter Bauweisen 4. die Sammlung für Wärmewirtschaft und Hausinstallation 5. die Sammlung von Zeichnungen und Heften aller Klassen, verbunden mit einer Dauerausstellung, die jederzeit einen Überblick über die Leistungen der Schule gibt. Um den Unterricht in der Baugewerk- als auch in der Maschinenbauschule so praxisnah wie möglich zu gestalten, gab es eine Vielzahl vorbildlich ausgestatteter Labore und Werkstätten. Auch dafür gab es u.a. vom Waggonbau und dem Eisenhandel Ephraim Spenden. Für die Ausstattung der Baugewerkschule gab der preußische Staat erhebliche Mittel aus, und die Stadt Görlitz selbst beteiligte sich an der Unterhaltung der Schule mit jährlich 12.000  An dieser Schule wurde die Arbeitsgemeinschaft Technische Nothilfe gegründet. Die Schüler verpflichteten sich, freiwillig bei Notfällen zur Verfügung zu stehen. Diese ist dem Landesunterbezirk Görlitz angegliedert und dem Reichsministerium unterstellt. Diese Einrichtung kann durchaus als Vorgänger des heutigen Technischen Hilfswerkes betrachtet werden. Die Schule hatte zuletzt im Herbst 1927 bei einem großen Streik in der Grube Stadt Görlitz in Kohlfurt Gelegenheit, ihre Tatbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit zu bezeugen. In der Görlitzer Volkszeitung vom 21.10.1927 befindet sich ein Artikel mit dem Titel „Bergarbeiterstreik und “Teno” in der Grube Stadt Görlitz”. Nach dem Bericht wurde die “Teno” in der Baugewerkschule beim Streik in der Grube Stadt Görlitz eingesetzt. Auch Schüler des Gymnasiums wurden während des Streiks in der Grube Stadt Görlítz eingesetzt und dazu umgehend vom Unterricht freigestellt. Sie waren also im Auftrage der Stadt Görlitz und mit Zustimmung des Regierungspräsidenten Streikbrecher. Im obigen Artikel der Volkszeitung steht unter anderem: “Jetzt gibt es für die Schüler der Baugewerkschule und die Gymnasiasten Arbeitsbekleidung, neue Stiefel, gute Verpflegung und anständigen Lohn, und dies für mangelhafte und geringe Arbeitsleistung und angerichtete Betriebsschäden. Warum? Nur um den Bergarbeitern ein paar Pfennige Lohnerhöhung nicht zu gewähren. Stattdessen kommen zu den doppelt und dreifach erhöhten Ausgaben Schäden an den Betriebseinrichtungen, die unter Umständen die Stadt Tausende von Reichsmark kosten können.” Das Verwerfliche daran war, dass die Gymnasiasten und die Schüler der Baugewerkschule mehr Lohn als die gut ausgebildeten Bergleute erhielten. Der Bergarbeiterstreik in Mitteldeutschland, an dem sich 70.000 Bergarbeiter beteiligten, endete mit Schiedsspruch vom 21.10.1927 positiv für die Beschäftigten (Volkszeitung vom 23.10. und 27.10.1927). Bis 1924 besuchten 8085 Schüler die Schule. Das Schulgeld betrug pro Semester 40,- bis 80,-

An dieser Schule wurde die Arbeitsgemeinschaft Technische Nothilfe gegründet. Die Schüler verpflichteten sich, freiwillig bei Notfällen zur Verfügung zu stehen. Diese ist dem Landesunterbezirk Görlitz angegliedert und dem Reichsministerium unterstellt. Diese Einrichtung kann durchaus als Vorgänger des heutigen Technischen Hilfswerkes betrachtet werden. Die Schule hatte zuletzt im Herbst 1927 bei einem großen Streik in der Grube Stadt Görlitz in Kohlfurt Gelegenheit, ihre Tatbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit zu bezeugen. In der Görlitzer Volkszeitung vom 21.10.1927 befindet sich ein Artikel mit dem Titel „Bergarbeiterstreik und “Teno” in der Grube Stadt Görlitz”. Nach dem Bericht wurde die “Teno” in der Baugewerkschule beim Streik in der Grube Stadt Görlitz eingesetzt. Auch Schüler des Gymnasiums wurden während des Streiks in der Grube Stadt Görlítz eingesetzt und dazu umgehend vom Unterricht freigestellt. Sie waren also im Auftrage der Stadt Görlitz und mit Zustimmung des Regierungspräsidenten Streikbrecher. Im obigen Artikel der Volkszeitung steht unter anderem: “Jetzt gibt es für die Schüler der Baugewerkschule und die Gymnasiasten Arbeitsbekleidung, neue Stiefel, gute Verpflegung und anständigen Lohn, und dies für mangelhafte und geringe Arbeitsleistung und angerichtete Betriebsschäden. Warum? Nur um den Bergarbeitern ein paar Pfennige Lohnerhöhung nicht zu gewähren. Stattdessen kommen zu den doppelt und dreifach erhöhten Ausgaben Schäden an den Betriebseinrichtungen, die unter Umständen die Stadt Tausende von Reichsmark kosten können.” Das Verwerfliche daran war, dass die Gymnasiasten und die Schüler der Baugewerkschule mehr Lohn als die gut ausgebildeten Bergleute erhielten. Der Bergarbeiterstreik in Mitteldeutschland, an dem sich 70.000 Bergarbeiter beteiligten, endete mit Schiedsspruch vom 21.10.1927 positiv für die Beschäftigten (Volkszeitung vom 23.10. und 27.10.1927). Bis 1924 besuchten 8085 Schüler die Schule. Das Schulgeld betrug pro Semester 40,- bis 80,-  Lausitzischen Magazin, Heft 11/2011: Schenkung an das kulturhistorische Museum Görlitz unter der Inv. Nr. 1523–2011 aus Dokumente des Görlitzer Gesangvereins, des Görlitzer Volkschores und der staatlichen Maschinenbauschule Görlitz. Da der Stadt Görlitz durch die Grenzfestlegung nach dem 2. Weltkrieg diese Bildungseinrichtung nicht mehr zur Verfügung stand, wurde im Jahre 1952 im Gebäude der ehemaligen Rothenburger Versicherung an der Brückenstraße die Ingenieurschule für Bauwesen neu eingerichtet. Diese Einrichtung bestand bis 1956. Die Baufachschüler wurden danach auf andere Schulen umverteilt. Alsdann wurde in dieser Einrichtung die Ingenieurschule für Maschinenbau etabliert. Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz

Lausitzischen Magazin, Heft 11/2011: Schenkung an das kulturhistorische Museum Görlitz unter der Inv. Nr. 1523–2011 aus Dokumente des Görlitzer Gesangvereins, des Görlitzer Volkschores und der staatlichen Maschinenbauschule Görlitz. Da der Stadt Görlitz durch die Grenzfestlegung nach dem 2. Weltkrieg diese Bildungseinrichtung nicht mehr zur Verfügung stand, wurde im Jahre 1952 im Gebäude der ehemaligen Rothenburger Versicherung an der Brückenstraße die Ingenieurschule für Bauwesen neu eingerichtet. Diese Einrichtung bestand bis 1956. Die Baufachschüler wurden danach auf andere Schulen umverteilt. Alsdann wurde in dieser Einrichtung die Ingenieurschule für Maschinenbau etabliert. Mit freundlicher Genehmigung des StadtBILD-Verlages Görlitz