Nach dem Ende der zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi vermutlich morgen oder am Freitag ankündigen, wo und wann es erneut Warnstreiks geben wird. Ohne Einigung oder Schlichtung käme es schließlich zum Streik. Dazu müsste die Gewerkschaft allerdings vorher in einer Urabstimmung ihre Mitglieder befragen.

Schon immer in der Geschichte haben Arbeiter versucht, ihren Forderungen durch einen Streik Nachdruck zu verleihen. Mit dem Schlachtruf „Wir sind hungrig!“ sollen bereits am 4. November 1159 v. Chr. die mit dem Bau der Königsgräber in Theben im Alten Ägypten beschäftigten Arbeiter die Arbeit niedergelegt haben, weil sie seit achtzehn Tagen nicht entlohnt worden waren.

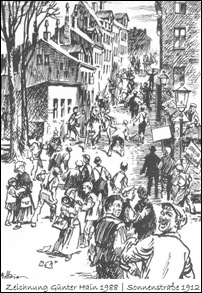

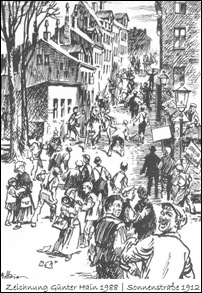

Aber so weit muss man gar nicht zurückschauen. In seiner Märzausgabe diesen Jahres berichtet die “StadtBILD” über einen langen Streik der Görlitzer Waggonbauer vor genau hundert Jahren:

So etwas hatte Görlitz noch nicht erlebt. Die Waggonbauer streikten. Siebzehn Wochen lang nahm die Stadt daran Anteil, die einen mit Sympathie für die Arbeiter die anderen mit Unbehagen über die “uneinsichtigen ProIeten”.

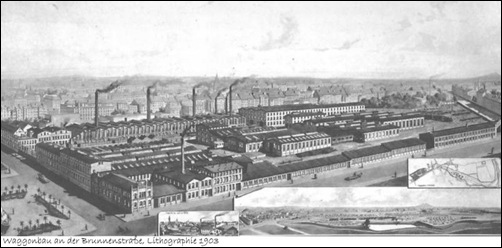

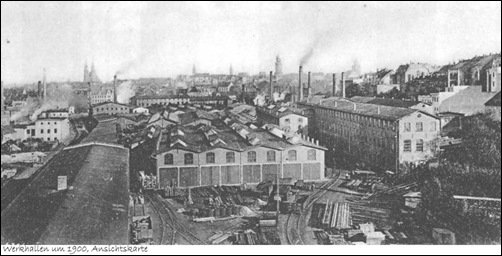

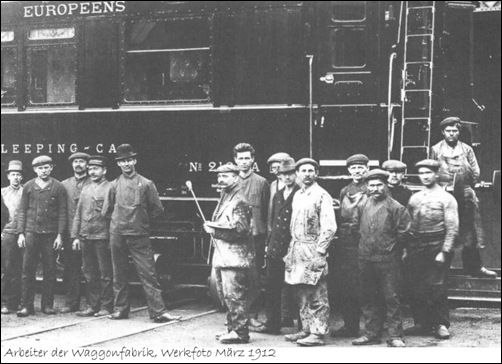

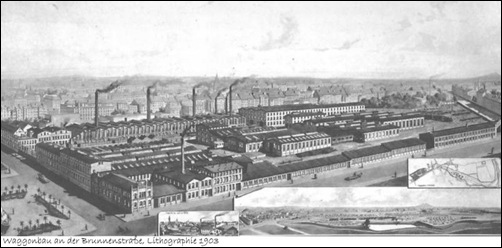

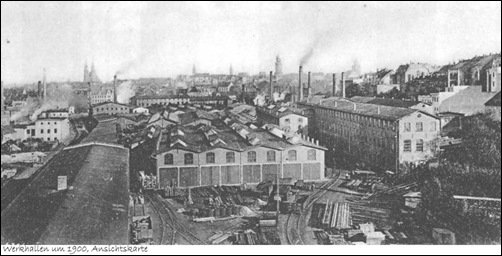

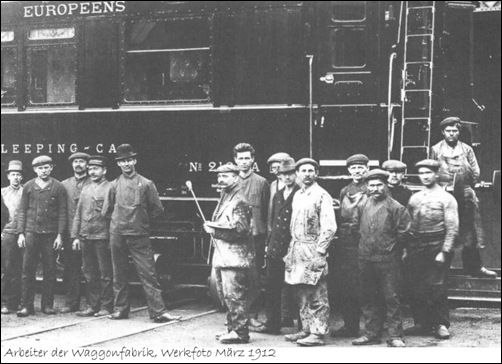

Die organisierte Arbeiterbewegung war stark geworden. Man musste mit ihr rechnen. 1911 hatte der sozialdemokratische Verein in Görlitz 4511 Mitglieder, darunter 996 Frauen, und in den Gewerkschaften hatten sich 7568 Werktätige zusammengeschlossen. Schon Ende 1911 hatten die Anstreicher in der „Aktiengesellschaft zur Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz“ mit einem Streik gegen die Senkungen der Akkordlöhne protestiert. Anfang 1912 verhärteten sich die Konflikte. Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten verlangten von der Betriebsdirektion, die Arbeitszeit von wöchentlich 58 auf 54 Stunden zu senken, die Anfangslöhne zu erhöhen und Vertreter der Arbeiterorganisationen zu den Verhandlungen der Werkleitung mit dem Arbeiterausschuss hinzuzuziehen.

Die organisierte Arbeiterbewegung war stark geworden. Man musste mit ihr rechnen. 1911 hatte der sozialdemokratische Verein in Görlitz 4511 Mitglieder, darunter 996 Frauen, und in den Gewerkschaften hatten sich 7568 Werktätige zusammengeschlossen. Schon Ende 1911 hatten die Anstreicher in der „Aktiengesellschaft zur Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz“ mit einem Streik gegen die Senkungen der Akkordlöhne protestiert. Anfang 1912 verhärteten sich die Konflikte. Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten verlangten von der Betriebsdirektion, die Arbeitszeit von wöchentlich 58 auf 54 Stunden zu senken, die Anfangslöhne zu erhöhen und Vertreter der Arbeiterorganisationen zu den Verhandlungen der Werkleitung mit dem Arbeiterausschuss hinzuzuziehen.

Die Direktion zeigte wenig Entgegenkommen. Sie wollte höchstens einer Senkung der Arbeitszeit auf 57 Stunden zustimmen. In einer Versammlung im “Konzerthaus” lehnten die Arbeiter dieses Angebot als eine Zumutung ab.

Am 2. April 1912 traten 1170 Beschäftigte des Betriebes in den Streik. 376 Arbeiter beteiligten sich nicht. Beide Seiten setzten alle Mittel ein, die sich ihnen boten. Die Unternehmer wollten zur Abschreckung vor jedermann beweisen, dass sie immer noch uneingeschränkte “Herren im Hause” waren. Auch den Arbeitern ging es um mehr als nur um soziale Zugeständnisse, obwohl ihre Lebensverhältnisse bescheiden genug waren. So wie sie gegen das undemokratische Dreiklassenwahlrecht bei den Wahlen zum preußischen Landtag ankämpften, wollten sie auch im Betrieb nicht mehr geduldige Untertanen bleiben. Von boshaften Nadelstichen bis zu rücksichtsloser Gewalt reichte die Skala der Methoden, die den Unternehmern zu Gebote standen.

Da wurden den Streikteilnehmern im Handumdrehen ihre werkeigenen Gartenparzellen gekündigt.

Da verweigerte man an der Nikolaischule und an der Cottbuser Schule den Kindern von Streikenden die unentgeltlichen Lehrmittel. Da belegte die Polizei Streikposten mit 15 Mark Geldstrafe wegen “Verkehrsbehinderung”. Und da handelte sich der Bohrer Rähmisch wegen seiner deutlichen Kritik an Streikbrechern die Verurteilung zu einem Monat Gefängnis ein.

Dagegen geizte die Betriebsleitung nicht mit Geldzuwendungen an “einsichtig” Arbeiter; an Prämien für unternehmertreue Meister und zu Arbeitsjubiläen von Beschäftigten, die außerhalb der Streikfront geblieben waren. Bekamen zunächst die anderen Görlitzer Betriebe eine Warnung zu hören, sie sollen die aus der Waggonfabrik entlassenen Arbeiter gefälligst nicht bei sich beschäftigten, so folgte am 22. Juni 1912 die Aussperrung für den gesamten Bezirk Niederschlesien.

Nun sollte das Unternehmen Karl Kaczmarek neue Arbeitskräfte heranschaffen. Von den Gewerkschaften als Streikbrecher-Organisation bekämpft, warb diese Agentur überall in Deutschland hartgesottene Vögel, die für Geld bereit waren, in bestreikten Betrieben zu arbeiten. Bis zu 150 Mann wurden von auswärts geholt und in der Waggonfabrik eingesetzt. Sie kosteten, die großzügige Verpflegung eingerechnet, je Tag bis zu 15 Mark, während die Unternehmer um jeden Pfennig Lohnerhöhung (Anfangslohn 27 Pfennig je Stunde) mit ihren Arbeitern feilschten.

Die “Kaczmareks” spielten sich in den Geschäften und Gaststätten als große Herren auf. Obwohl einige im Schnapsrausch Fenster einwarfen und mit Revolvern und Dolchen herumfuchtelten, sah die Polizei keinen Grund zum Eingreifen. Selbst den Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden wurde das zu bunt, und in einer Resolution stellten einige von ihnen fest, dass die Anwesenheit der Kaczmarek-Truppe “nicht zuletzt die Geschäftswelt schwer schädigt”. Die Streikenden Iießen sich trotzdem nicht ins Bockshorn jagen.

Es war eine schwere Belastungsprobe für die Familien, 17 Wochen Streik durchzuhalten. Aber es bewährte sich die Kraft der Gemeinschaft. Die organisierten Arbeiter halfen mit Spenden, so die Verbände der Metallarbeiter, die Brauerei- und Mühlenarbeiter, der Holzarbeiter und der Buchdrucker. Auch Geschäftsinhaber und Handwerker für die ja die Arbeiter wichtige und treue Kunden waren, standen den Streikenden verständnisvoll und hilfsbereit zur Seite. Streikposten bewachten die Zufahrtstraßen zum Werk, den Bahnhof und die Ortseingänge. Wie Schatten begleiteten sie die Arbeitskräftewerber der Betriebsleitung auf ihren Fahrten. So ließen sich manche Arbeitssuchenden davon abhalten, aus Unkenntnis ihren streikenden Görlitzer Kollegen Schwierigkeiten zu bereiten.

In den engen Arbeiterwohnungen, in den Kellerläden und an den Straßenecken gab es vor allem dieses Gesprächsthema — nicht nachzugeben und die gerechte Sache durchzusetzen. Arbeiterfrauen mit ihren Kindern gingen zu den Streikposten, brachten ihnen Verpflegung und sprachen ihnen Mut zu.

Karl Würzburg, der spätere bekannte Arbeiterfunktionar und Ehrenbürger der Stadt, war damals gerade 7 Jahre alt, als sein Vater streikte. Er wurde Augenzeuge, wie berittene Polizei versuchte, von der Sonnenstraße her Streikbrecher zum Betriebstor an der Brunnenstraße zu begleiten, und wie Arbeiterfrauen sich mit Holzpantinen und Pflastersteinen gegen die Ordnungshüter zur Wehr setzten (siehe Zeichnung ganz oben). Fast täglich gab es in den vier Görlitzer Zeitungen streitbare Artikel über Ereignisse und Aussichten des Streiks, und die Unternehmer der Waggonfabrik kamen selten dabei gut weg. Sogar bürgerliche Kreise rieten zum Einlenken, weil sie fürchteten, Unzufriedenheit und Kampfwillen könnten sich weiter ausbreiten und das sowieso

gespannte soziale Klima verschlimmern. Es war ihnen schon fatal genug, dass die Sozialdemokratie im Januar bei den Reichstagswahlen den Abgeordnetensitz für den Wahlkreis GörIitz/Lauban gewonnen hatte. So etwas war bis dahin noch nie passiert.

Das Ergebnis der Kämpfe war mager, flüchtig betrachtet. Die Wochenarbeitszeit wurde auf 55 Stunden gesenkt. Die Grundlöhne stiegen im Durchschnitt um 3 bis 5 Pfennige. Die wöchentliche Lohnzahlung am Freitag wurde zugesichert, ebenso das Vereinigungsrecht der Arbeiter. Versammlungen im Betrieb blieben verboten. Etwa 500 Streikteilnehmer sollen wieder eingestellt worden sein. Alle Beteiligten waren um Erfahrung reicher. Die Arbeiter hatten, unter Opfern zwar, ihre Kraft gespürt und Fortschritte durchgesetzt. Die Unternehmer hatten zur Kenntnis nehmen müssen, dass mit den Herrschaftsmethoden des 19. Jahrhunderts nichts mehr auszurichten war. In den Arbeitervierteln lebte die Erinnerung an das Jahr 1912 jahrzehntelang. Unübersehbar hatte sich auch in Görlitz gezeigt, dass die “kleinen Leute” eine große Macht sein können.

Dr. Ernst Kretzschmar

Aus: Allerlei aus AIt-Görlitz,

Görlitzinformation 1988

(Die Görlitzer, damals im Lesen “zwischen

den Zeilen” geübt, entdeckten im

Text aktuelle Bezüge)

Quelle für Text und Bilder: “StadtBILD März 2012” mit freundlicher Genehmigung vom StadtBILD-Verlag, Görlitz.

Bäumen erleichtern können.

Bäumen erleichtern können.

Am 23. März 1987 tritt

Am 23. März 1987 tritt