Die Besatzung des russischen Kriegsschiffes “Potemkin” meutert

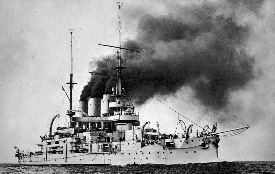

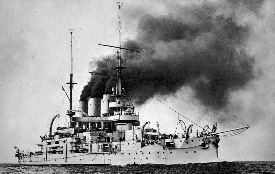

Das Linienschiff “Potemkin” gehörte zur russischen Schwarzmeerflotte. Die “Potemkin” wurde 1904/1905 in Dienst gestellt, nahm als “Panteleimon” am Ersten Weltkrieg teil und wurde von 1923 bis 1925 abgewrackt.

Das Linienschiff “Potemkin” gehörte zur russischen Schwarzmeerflotte. Die “Potemkin” wurde 1904/1905 in Dienst gestellt, nahm als “Panteleimon” am Ersten Weltkrieg teil und wurde von 1923 bis 1925 abgewrackt.

Um von gravierenden innenpolitischen Problemen abzulenken, forcierte die russische Regierung einen seit langem schwelenden Konflikt mit Japan. Für die Führung eines Krieges gegen Japan brauchte die Regierung die öffentliche Zustimmung. Auf einem hierzu anberaumten Kongress in Sankt Petersburg im November 1904 wurden politische und gesellschaftliche Reformen gefordert, die bei der Regierung jedoch keine Zustimmung fanden.

Arbeiter mussten in den Firmen, in denen sie beschäftigt wurden, für ein kleines Stück Brot mehrere Nächte anstehen und waren unzufrieden. Als man erfuhr, dass das Brot absichtlich gehortet und nur in kleinen Stücken abgegeben wurde, kam es zu Streiks und Demonstrationen.

Am 22. Januar 1905 marschierten 150.000 unbewaffnete Arbeiter zum Winterpalast, um ihre Forderungen nach Menschenrechten, einem Wahlrecht und einem gesetzgebenden Parlament, wirtschaftlicher Erleichterung und dem Achtstundentag zu verkünden. Die Menge wurde vor dem Palast von der russischen Armee zusammengeschossen. Die Empörung über zweihundert Todesopfer und viele Verletzte führte zu einer Solidarisierung der Arbeiter und der Bevölkerung.

Den Arbeiterstreiks in den Städten schlossen sich Meutereien in der Flotte an. Auch an Bord der “Potemkin” waren die Matrosen am 27. Juni 1905 aufgebracht. Das Schiff befand sich in der Nähe von Odessa, als sich die Mannschaft über das angeblich vergammelte Essen beschwerte und in den Hungerstreik trat. Der Erste Offizier drohte mit Erschießungen. Als Antwort begannen die Matrosen zu meutern und töteten einen Großteil der Offiziere und den Kapitän. Einerseits richtete sich die Meuterei gegen die zaristischen Offiziere an Bord, andererseits war die Meuterei auch Teil des politischen Klassenkampfes.

Nach der Erschöpfung des Kohlenvorrats versuchten die Meuternden vergeblich, im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta versorgt zu werden. Die Matrosen öffneten am 8. Juli 1905 die Flutventile, ergaben sich den rumänischen Behörden, baten um politisches Asyl und wurden interniert. Damit war die Meuterei beendet.

Quelle: wikipedia