Jetzt, wo der Sommer bald dem Herbst weichen wird, denke ich zurück an meine Kindheit. Erinnerungen an heiße Augusttage in der zweiten Hälfte der 50er Jahre tauchen auf, Tagträume an Begebenheiten, die ich längst in schwarzen Löchern der Zeit verschüttet wähnte:

Wie oft war ich mit meinem Bruder in diesen Jahren in der Badeanstalt. Ja, damals hieß es noch “Badeanstalt”. Es gab keine Hallenbäder und auch keine Freibäder mit Schwimmbecken. Nein, man badete in der Ilmenau, so wie es schon unsere Eltern und Großeltern taten. Im Nachlass meines Großvaters fand ich vor vielen Jahren ein paar schöne alte Fotos.

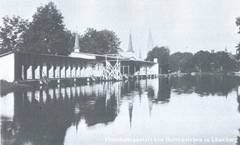

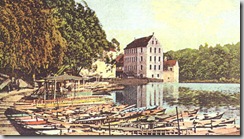

An der Ilmenau gab es die Flussbadeanstalten Halvensleben und – weiter flussaufwärts –Koop. Auf dem Bild sieht man die “Halvenslebensche Flussbadeanstalt für Damen und Herren”. Die Gebäude auf dem Bild waren in den 1950er Jahren allerdings nicht mehr vorhanden. Aber es gab noch eine Bootsvermietung und Faltbootfahrer – Wasserwanderer – fanden hier eine Möglichkeit zu übernachten.

An der Ilmenau gab es die Flussbadeanstalten Halvensleben und – weiter flussaufwärts –Koop. Auf dem Bild sieht man die “Halvenslebensche Flussbadeanstalt für Damen und Herren”. Die Gebäude auf dem Bild waren in den 1950er Jahren allerdings nicht mehr vorhanden. Aber es gab noch eine Bootsvermietung und Faltbootfahrer – Wasserwanderer – fanden hier eine Möglichkeit zu übernachten.  Im Sommer legte hier täglich das motorisierte Ausflugsboot “Ilmenau” an und nahm seine Passagiere auf. Man fuhr zu den an der Ilmenau liegenden Ausflugslokalen.

Im Sommer legte hier täglich das motorisierte Ausflugsboot “Ilmenau” an und nahm seine Passagiere auf. Man fuhr zu den an der Ilmenau liegenden Ausflugslokalen.

So zogen wir also während der Ferienzeit mittags los. Barfuß natürlich, damit die Schuhe geschont werden. Wie oft stießen wir unsere Zehen an den schiefen Platten der Bürgersteige blutig. Oder ein rostiger Nagel verirrte sich in unseren Fuß.

So zogen wir also während der Ferienzeit mittags los. Barfuß natürlich, damit die Schuhe geschont werden. Wie oft stießen wir unsere Zehen an den schiefen Platten der Bürgersteige blutig. Oder ein rostiger Nagel verirrte sich in unseren Fuß.

Wer einen alten aufgeblasenen Autoreifen besaß, der konnte sich glücklich schätzen. Der wurde sich über die Schulter gehängt, die Tasche mit den Badeutensilien (mangels Badehose nahm ich die Turnhose) in die Hand und zehn Pfennige Eintrittsgeld gut verwahrt in der Hosentasche. Nach einer halben Stunde Fußweg erreichten wir die Badeanstalt Halvensleben an der Ilmenau in Lüneburg. Auf einer Wiese bereiteten wir unsere Wolldecke aus, und dann ging es gleich ab zum Wasser. Die Ilmenau war hier allerdings so tief, dass nur schwimmtüchtige Wasserratten hinein durften. Natürlich sprang auch ich – obwohl des Schwimmens nicht mächtig — in die Ilmenaufluten, den rettenden Autoreifen dabei fest umklammert.

Wer schwimmen konnte, sparte sich das Eintrittsgeld. Er schlich sich einfach auf der anderen Flussseite an das Ufer und durchquerte schwimmend den Fluss. Diesen verließ er am Steg der Badeanstalt.

Bereits Anfang der 1960er Jahre nahm die Verschmutzung der schnell fließenden Ilmenau durch Industrieabwässer derart zu, dass nach und nach alle Flussbadeanstalten schließen mussten.

Diese Flussbadeanstalten gab es damals überall in Deutschland, so auch in Görlitz an der Neiße. In der StadtBILD Ausgabe vom August 2011 findet man die abgedruckten Jugenderinnerungen des Herrn A. Bischof, der seine Jugendjahre in Görlitz verbrachte:

Für uns Görlitzer begann die Neiße oft schon ein ganzes Stück flussabwärts, denn es war ein beliebter Sonntagsausflug, eine Wanderung durch das romantische Neißetal zu unternehmen. Man fuhr mit der Eisenbahn zum Beispiel bis zur Haltestelle Rohnau oder bis Rosenthal und wanderte dann an der Neiße flussabwärts bis zum Kloster Marienthal. Dort konnte man in der Gaststätte gut speisen. Nach Hause ging es wieder mit der Bahn.

Für uns Görlitzer begann die Neiße oft schon ein ganzes Stück flussabwärts, denn es war ein beliebter Sonntagsausflug, eine Wanderung durch das romantische Neißetal zu unternehmen. Man fuhr mit der Eisenbahn zum Beispiel bis zur Haltestelle Rohnau oder bis Rosenthal und wanderte dann an der Neiße flussabwärts bis zum Kloster Marienthal. Dort konnte man in der Gaststätte gut speisen. Nach Hause ging es wieder mit der Bahn.

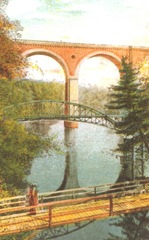

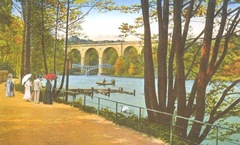

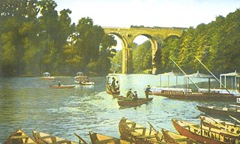

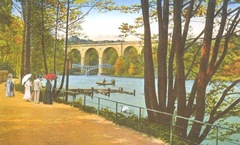

Zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen in den 20er und 30er Jahren gehörten also Spaziergänge am Neißeufer, meist von der Obermühle bis zum Weinberghaus, Kahnfahrten und — an warmen Tagen — natürlich das Baden. Kähne verschiedener Größe konnte man ausleihen am l

Zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen in den 20er und 30er Jahren gehörten also Spaziergänge am Neißeufer, meist von der Obermühle bis zum Weinberghaus, Kahnfahrten und — an warmen Tagen — natürlich das Baden. Kähne verschiedener Größe konnte man ausleihen am l inken Ufer oberhalb des Wehres an der Obermühle. Wer sich das Rudern sparen wollte, konnte sich auch staken lassen.

inken Ufer oberhalb des Wehres an der Obermühle. Wer sich das Rudern sparen wollte, konnte sich auch staken lassen.

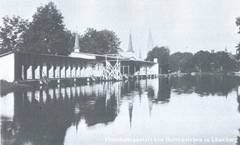

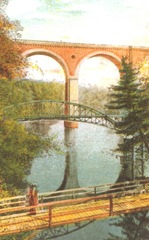

Es gab zwei Badeanstalten, einmal die größere Anlage an der Weinlache unterhalb des Weinberges und dann das Städtische Freibad am rechten Ufer zwischen dem Viadukt und der Reichenberger Brücke. Das Weinlachenbad war größer, idyllischer und hatte eine schöne Liegewiese. Das Freibad war einfacher, besaß zwei Steganlagen, eine für zivile Nutzung und eine für das Militär. Dort wurde den Soldaten

Es gab zwei Badeanstalten, einmal die größere Anlage an der Weinlache unterhalb des Weinberges und dann das Städtische Freibad am rechten Ufer zwischen dem Viadukt und der Reichenberger Brücke. Das Weinlachenbad war größer, idyllischer und hatte eine schöne Liegewiese. Das Freibad war einfacher, besaß zwei Steganlagen, eine für zivile Nutzung und eine für das Militär. Dort wurde den Soldaten  das Schwimmen beigebracht, wobei wir Jungs gern zusahen, denn manche Soldaten waren wasserscheu und stellten sich ziemlich blöd an. Natürlich wollten wir möglichst bald Schwimmen lernen, um die Badefreuden uneingeschränkt genießen zu können. Also war es unser Ziel, frühzeitig das Freischwimmer-Zeugnis zu erhalten. Der Bademeister Ullrich im Freibad war ein guter Schwimmlehre.

das Schwimmen beigebracht, wobei wir Jungs gern zusahen, denn manche Soldaten waren wasserscheu und stellten sich ziemlich blöd an. Natürlich wollten wir möglichst bald Schwimmen lernen, um die Badefreuden uneingeschränkt genießen zu können. Also war es unser Ziel, frühzeitig das Freischwimmer-Zeugnis zu erhalten. Der Bademeister Ullrich im Freibad war ein guter Schwimmlehre.

Als ich als Sextaner an das Reform-Realgymnasium kam, wurden wir Wasserbegeisterten für den Schüler-Ruderklub “Askania” geworben. Dieser verfügte über ein Dutzend Paddelboote, Einer und Zweier, die zunächst in einem Schuppen bei der Fußgängerbrücke untergebracht waren. Später konnten wir unsere Boote im Turbinenhaus an der Altstadtbrücke lagern. Das hat uns nicht so gut gefallen, denn der schönere Teil der Neiße begann eigentlich oberhalb des Wehres der Obermühle, obgleich die Fahrt vorbei an den alten Gerberhäusern auch romantisch war.

Als ich als Sextaner an das Reform-Realgymnasium kam, wurden wir Wasserbegeisterten für den Schüler-Ruderklub “Askania” geworben. Dieser verfügte über ein Dutzend Paddelboote, Einer und Zweier, die zunächst in einem Schuppen bei der Fußgängerbrücke untergebracht waren. Später konnten wir unsere Boote im Turbinenhaus an der Altstadtbrücke lagern. Das hat uns nicht so gut gefallen, denn der schönere Teil der Neiße begann eigentlich oberhalb des Wehres der Obermühle, obgleich die Fahrt vorbei an den alten Gerberhäusern auch romantisch war.

Reizvoller für uns war die Neiße oberhalb der Obermühle und an den Leschwitzer Wiesen, wo unser Ruderklub ein Stück Land gepachtet hatte. Dort konnte man prima baden. Manchmal paddelten wir bis zum Leschwitzer Wehr, an dem Baden besonderen Spaß machte.

Reizvoller für uns war die Neiße oberhalb der Obermühle und an den Leschwitzer Wiesen, wo unser Ruderklub ein Stück Land gepachtet hatte. Dort konnte man prima baden. Manchmal paddelten wir bis zum Leschwitzer Wehr, an dem Baden besonderen Spaß machte.

Auch im Winter konnte ein Spaziergang am Neißeufer reizvoll sein. Wenn man bis zum Weinberghaus ging, gab es dort einen Glühwein zum Aufwärmen. Im Sommer bot die traditionsreiche Ausflugsgaststätte “Neiße-Insel” angenehmen Aufenthalt im Freien unter einem herrlichen Baumbestand. Am Abend wurde getanzt, bei Live-Musik und Illumination. Die Besucher kamen mit dem Boot oder über die eiserne Fußgängerbrücke, die beide Neißeufer verband. Ich erinnere mich, dass zu den Weinlache-Festen die ganze Neißepartie festlich beleuchtet war.

Noch eine Gaststätte an der Neiße muss erwähnt werden, die “Eiskeller-Baude”, idyllisch und beinahe etwas versteckt direkt unterhalb der Aktienbrauerei gelegen. Für uns Jungen war aber das unmittelbar daneben liegende Bootshaus interessanter, das damals dem Wassersportverein “Weddigen” gehörte, mit einem großen Bootskeller unter der Gaststätte und einem breiten Steg. Ganz in der Nähe leitete die Aktienbrauerei Abwasser in die Neiße ein. Es war warm und roch angenehm nach Malz und war ein Tummelplatz für Fische und Angler.

Der Weg der Neiße durch Görlitz. Am oberen Bildrand dieser alten Luftaufnahme aus den 20er Jahren ist die Ruhmeshalle zu erkennen. Der Viadukt und die eiserne Fußgängerbrücke sind nicht zu sehen. Darunter die Reichenberger Brücke. Dann die Fußgängerbrücke Lindenweg-Prager Straße, die Altstadtbrücke und die Fußgängerbrücke zwischen dem Nikolai-Graben und der Straße “Auf den Bleichen”. So viele Möglichkeiten gab es damals, die Neiße trockenen Fußes zu überqueren.

Soweit der Bericht von Herrn A. Bischof.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die Neißebadeanstalt nicht mehr nutzbar. Unterhalb des Weinberges versammelten sich damals scharenweise die Bürger und bauten sich in zahllosen freiwilligen Einsätzen mit Spaten, Hacke, Schaufel und Lore ihr neues Volksbad. Schon 1950 zog das Bad so viele Badelustige an, dass es schon bald um eine Kahnstation erweitert wurde. Natürlich kam auch ein Imbiss hinzu und Spielgeräte und Strandkörbe, wie es sie an den Ostseestränden gibt. Leider wurde in den 1980er Jahren die Wasserqualität so schlecht, dass auch hier der Badebetrieb schließlich eingestellt werden musste. Aber die älteren Görlitzer erinnern sich noch heute gern an jene Zeit zurück.

abenteuerlich. Über Deck konnte man dann nicht mehr zu den vorderen Wohnräumen gelangen. Man musste in der Bergungslast durch ein Mannloch in den Wellentunnel kriechen, sich zwischen den beiden drehenden Propellerwellen durchhangeln, durch den Maschinenraum gehen und kam bei der Kombüse raus. Danach kam man in die Mannschaftsmesse, wo am Ende zur Kombüse eine Deckenklappe geöffnet und eine Leiter angestellt wurde. Man kam schließlich vor dem Funkraum auf dem Kapitänsdeck raus.

abenteuerlich. Über Deck konnte man dann nicht mehr zu den vorderen Wohnräumen gelangen. Man musste in der Bergungslast durch ein Mannloch in den Wellentunnel kriechen, sich zwischen den beiden drehenden Propellerwellen durchhangeln, durch den Maschinenraum gehen und kam bei der Kombüse raus. Danach kam man in die Mannschaftsmesse, wo am Ende zur Kombüse eine Deckenklappe geöffnet und eine Leiter angestellt wurde. Man kam schließlich vor dem Funkraum auf dem Kapitänsdeck raus. Ich kann mich noch gut an einen Vorfall erinnern, der nicht gerade zur Erheiterung beitrug. Der Koch, der älteste von uns, hatte einmal Gulasch auf seinem Speiseplan. Das Gulasch war schon fertig. So stellte er diesen Topf an die Seite des Ofens und wartete darauf, dass die Kartoffeln gar wurden. Unglücklicherweise leckte der darüber hängende Gasöltank für den Ofen, so dass ein steter Tropfen in den Gulaschtopf fiel.

Ich kann mich noch gut an einen Vorfall erinnern, der nicht gerade zur Erheiterung beitrug. Der Koch, der älteste von uns, hatte einmal Gulasch auf seinem Speiseplan. Das Gulasch war schon fertig. So stellte er diesen Topf an die Seite des Ofens und wartete darauf, dass die Kartoffeln gar wurden. Unglücklicherweise leckte der darüber hängende Gasöltank für den Ofen, so dass ein steter Tropfen in den Gulaschtopf fiel. wenigstens ein Teil davon, was heute nicht mehr üblich ist. Wenn der Schlepper auf Station in La Coruña lag, mussten wir Matrosen in unserem Mannschaftslogis essen. Man wollte dann nicht mit uns an einem Tisch sitzen. Die Backschaft und das Heranbringen des Essens oblag mir als Jüngstem.

wenigstens ein Teil davon, was heute nicht mehr üblich ist. Wenn der Schlepper auf Station in La Coruña lag, mussten wir Matrosen in unserem Mannschaftslogis essen. Man wollte dann nicht mit uns an einem Tisch sitzen. Die Backschaft und das Heranbringen des Essens oblag mir als Jüngstem.

Es gibt sie noch, die Häuser, in denen die Griechen drei Jahre Görlitzer Geschichte mitschrieben. Auf dem städtischen Friedhof stehen noch die Grabmale des griechischen Kommandanten Johann Chatzopulos und weiterer sechs Offiziere. Die Stelen wurden 2003 mit Mitteln der griechischen Botschaft saniert. Auf einem Gräberfeld daneben wurden zwischen 1916 und 1919 126 griechische Soldaten bestattet. Alle Namen sind in den Listen der Friedhofsverwaltung bis heute verzeichnet, und die Gräber werden bis heute gepflegt.

Es gibt sie noch, die Häuser, in denen die Griechen drei Jahre Görlitzer Geschichte mitschrieben. Auf dem städtischen Friedhof stehen noch die Grabmale des griechischen Kommandanten Johann Chatzopulos und weiterer sechs Offiziere. Die Stelen wurden 2003 mit Mitteln der griechischen Botschaft saniert. Auf einem Gräberfeld daneben wurden zwischen 1916 und 1919 126 griechische Soldaten bestattet. Alle Namen sind in den Listen der Friedhofsverwaltung bis heute verzeichnet, und die Gräber werden bis heute gepflegt.