Oda Kelch: Erinnerungen an meine Georgstraße

“Erinnerungen an meine Georgstraße” habe ich diesem Artikel als Überschrift gegeben. Dazu meinen ganz lieben Dank an Oda Kelch, die mir ihre aufgeschriebenen Kindheitserinnerungen an “ihre geliebte Georgstraße” zur Verfügung gestellt hat mit der Erlaubnis, diesen Wissensschatz für die Leser des “DeichSPIEGEL” zu veröffentlichen.

Seit 1847 gibt es Geestemünde, vom damaligen König Georg V ( Sohn von König Ernst August, vormals Herzog von Cumberland — Sohn Georg III von England — und seiner Gemahlin Friederike, Schwester der beliebten Königin Luise von Preußen ) gegründet. Seit 1862 die Eisenbahnverbindung, die “Geestebahn”, nach Bremen.

Und einer von den dort beschäftigten Lokomotivführern war mein Urgroßvater. Er bewohnte mit seiner Familie eine Dienstwohnung nahe dem Bahnhofsgebäude, Ecke Ellhornstraße und war eingefleischter “Welfe”, wie sich die damaligen “Fans” des hannoverschen Königshauses nannten.

1864 wurde mein Großvater Bernhard Knoblauch geboren. Zwei Jahre später dann die nationale Katastrophe: Königgrätz. Das Waterloo für alle “Welfen”. Aber später nahm mein Urgroßvater die preußische Pension ohne Murren hin. Mit den neuen Herren wurde vieles anders. Der Bahnhof wurde um etliches erweitert, und dafür mussten die Dienstwohnungen abgerissen und die Bewohner umgesiedelt werden. Knoblauchs zogen um in die damalige Marktstraße, heute Verdener Straße, in Altgeestemünde.

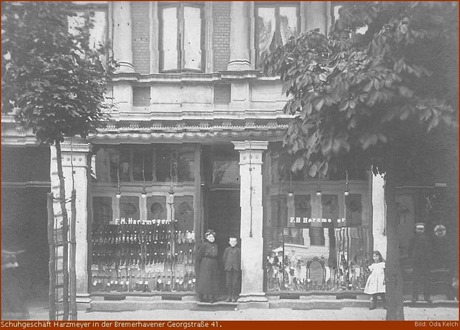

Ihre Nachbarn waren Harzmeyers, deren Familienoberhaupt der Schuhmacher Hermann war. Wie viele Kinder jede Familie hatte und um welche Zeit sich das alles abspielte, weiß ich nicht. Von Erzählungen meiner Mutter, Großmutter, ‑vater, ‑tante ist mir lediglich bekannt, dass mein Großvater und der Sohn Hermann Harzmeyer enge Freunde wurden. Jung-Harzmeyer lernte das Schuhmacher-Handwerk, mein Großvater das des Uhrmachers. Nach der Lehre ging er als Gehilfe für einige Zeit nach Sangershausen.

Als er zurückkam und seinen Freund und Nachbarn begrüßen wollte, stand dessen Schwester Helene im Raum. Nach seinem Weggang sagte sie entsetzt zu ihrer Mutter: ” Nee doch, dissen swatten Dübel!” — Kurze Zeit später waren sie verlobt. Das alles spielte sich in Geestemünde ab. Südöstlich davon lag — und liegt heute noch — die Gemarkung Geestendorf, durch die sich die Bremer Landstraße hinzog. Sie war in “Georgstraße” umbenannt worden ( nach dem letzten hannoverschen König ) und sollte nun bebaut werden. Mein Großvater und sein — mittlerweile — Schwager griffen zu. Auch hiervon weiß ich nicht die Zeit. Es muss in den ausgehenden 1980er Jahren gewesen sein.

Mein Opa hatte im Haus Georgstraße 43 einen Laden, in dem er in einem Hinterzimmer seine Werkstatt und die Familie ihre Wohnräume einschließlich Küche hatte. Irgendwann gab es auch Gasbeleuchtung. Die dazugehörigen Rohre waren noch 1944 zu sehen. Da mein Großvater immer die Nase vorn hatte, gab es aber bald Elektrizität. Hausbesitzer war seinerzeit noch ein Tierarzt. Um das Vieh auf dem Hof anzubinden, hatte er Ringe in das Nebenhaus Nr. 45 schlagen lassen, die von späteren Generationen Mädchen zum Seilspringen benutzt wurden.

Wie kam man auf den Hof, der doch ringsum von Gebäuden umgeben war? Wenn man sich das Haus auf alten Fotos ansieht, erkennt man ganz links ein Barbiergeschäft. Das gab es ursprünglich nicht, denn da war die Einfahrt zum Hof. Als man die nicht mehr brauchte, hat man davon einen Laden gemacht.

Wann mein Opa das Haus kaufen konnte, weiß ich nicht. Meine Mutter und ihre Schwester haben jedenfalls ihre ersten Lebensjahre noch im Laden verbracht. “Von Sporn un Worn kommt Hebben von her” — und die Vermietung der Wohnungen brachte schon allerlei ein. Da konnte man sich selbst einschränken.

Irgendwann wurde das Hinterhaus gebaut. Zunächst als Wohnhaus, dann als Druckerei. Bis nach dem Krieg war die “Weserdruckerei” Inhaber. Frühere Inhaber waren u.a. Niebling & Feldbacher, die im Vorderhaus den kleinen Laden links vom Eingang, also zwischen dem großen Laden und dem Barbier hatten. Wie lange, das weiß ich nicht. Meine Erinnerung setzt erst ein, als Herr und Frau Birnbaum dort ein Musikaliengeschäft hatten. Das Interessanteste an ihnen war, dass sie nicht in einem gewöhnlichen Haus wohnten, sondern hinten in Lehe in einem Wochenendhaus, und bei einer Überschwemmung ihre Hühner im Wohnhaus hatten. Ich habe es mir angesehen als mein Vater mit mir dahin fuhr.

Anfang des Krieges zogen sie aus. Thams & Garfs hatten Interesse an unserem großen Laden. Da nahm mein Vater den kleinen und überließ ihnen den anderen. Aber ich greife schon vor.

Irgenwann zogen meine Großeltern in den zweiten Stock des Hauses. Auf dem Foto steht meine Großmutter mit meiner Mutter (geboren 1896) und meiner Tante (geboren 1898) auf dem Balkon. Aus den Fenstern gucken die übrigen Hausbewohner, denn es war ja vorher angekündigt worden, dass ein Fotograf kommt. Unten im großen Hauseingang steht mein Großvater mit Angestellten oder Passanten.

Das Haus hatte zwei Etagen mit insgesamt vier Wohnungen. Ganz oben war ein großer Boden mit etlichen Bodenkammern und einer Waschküche, die mein Großvater nach den modernsten Gesichtspunkten hatte einrichten lassen. Der übrige Bodenraum war mit Leinen bespannt und diente zum Trocknen. Allerdings waren auch Ziehleinen von den Balkons zum Kontorhaus der Druckerei gespannt zum Trocknen bei schönem Wetter. Noch heute habe ich das Quietschen und das Geräusch der rostigen Seile beim Hin- und Herziehen in den Ohren.

Außerdem lagen auf dem Boden die Fahnen. Meine erste Erinnerung waren die schwarz-weiß-rote, große, lange, schwere. Später irgendwann kam eine kleine Hakenkreuzfahne dazu. Und eines Tages gab es nur noch solche, aber auch große. Geflaggt wurde viel. War auch kein Problem. Nur waren die Masten so schwer, dass nur Männer sie bewältigen konnten. Und für uns Kinder jedes Mal spannend. Mein Großvater und mein Vater haben aber sicherlich mit den Zähnen wegen der Änderung zum Hakenkreuz geknirscht. Gesagt haben sie in Gegenwart von uns Kindern nichts — wie eh und je.

Und dann war da oben noch eine Kammer. Wir waren ja in Preußen (oder war das woanders auch so?). Ob sie jemals dazu gedient hat, Einquartierung aufzunehmen, weiß ich nicht. Ich habe nur in Erinnerung, dass wir einmal welche hatten, ob Soldaten oder “braun”. Ansonsten spielten wir Kinder gern darin, weil da alte ausrangierte Möbel standen, die so herrlich rochen, knarrten, quietschten und das Fenster so schön niedrig war, und man so weit gucken konnte.

Am schönsten war ein alter Barbierstuhl aus dem Nachlass meines Großvaters Andreas Kelch. Viel anfangen konnten wir nicht mit dem Möbelstück, aber er drehte sich wie unser Klavierhocker. Dass man solche Behausung anbot, verstehe ich heute nicht. Es fehlte nämlich die heute selbstverständliche sanitäre Einrichtung. Statt dessen: Nachtpott und Waschschüssel.

Der sanitäre Standard, den wir heute haben, fehlte sowieso im Haus. Fließend Kaltwasser gab es zwar in jeder Wohnung. Aber die Klosetts waren auf dem Balkon, bzw. ein Pissoir für die Läden auf dem Hof. Meine Großeltern hatten in ihrer Wohnung aus einem Zimmer ein Badezimmer machen lassen. Das war wohl auch später sehr nötig, denn mein Großvater war durch einen Schlaganfall halbseitig gelähmt.

Doch erst mal wieder zurück zur Anfangszeit. Bernhard Knoblauch hatte das Haus Georgstraße 43, sein Freund und Schwager — vielleicht auch noch sein Schwiegervater — das Haus Georgstraße 41. Auf jeden Fall aber seine Schwiegermutter, Oma Harzmeyer Tabeta, geb. Mahlstedt aus Ganderkesee, meine Urgroßmutter. Die hatte die Hosen an! Ihre Tochter, meine Großmutter, ebenso. Das war wohl so üblich. Sie waren die Seele vom Ganzen. Wie hätten die Handwerker es sonst schaffen können? Mein Opa Knoblauch brachte zum Beispiel häufig bei ihm gekaufte oder reparierte große Uhren persönlich zu den Kunden auf das Land, denn er hatte eine große Landkundschaft. Daher war es auch selbstverständlich, dass er platt schnackte — und Frau und Tochter, die im Laden halfen, ebenso.

Das alles ohne eigenes Fahrzeug. Er war auf öffentliche Transportmittel angewiesen und machte viele Strecken zu Fuß. Es gab aber auch Lustiges: eines Tages kam eine Frau in den Laden und ließ sich ziemlich kostspieligen Schmuck vorlegen. Als meine Mutter dann vorsorglich auf den hohen Preis hinwies, erwiderte sie seelenruhig: “Macht nix, min Mann fohrt dor ja för.”

Heute, 2014, wird in den Medien immer wieder auf die vergangenen 100 Jahre hingewiesen und man könnte glauben, sie erzählen von der Steinzeit. Mir dagegen sind die vergangenen 100 Jahre wie gestern, obwohl ich sie nur zur Hälfte erlebt habe. Das habe ich meiner Mutter, meinen Großeltern und Tanten zu verdanken. Die konnten viel erzählen. Irgendwo in Geestemünde, in der Georgstraße und “umzu” wohnten sie alle, kannten sich alle, waren zusammen zur Schule oder in die Tanzstunde gegangen, hatten bei Fräulein Block in der Grabenstraße (heute Ramsauerstraße) Weißnähen gelernt, oder “die feine Küche” bei Lehrke, oder hatten Wanderungen mit dem Wandervogel gemacht, waren in einem Turnverein (GTV oder GSC) oder Gesangsverein oder zog mit dem Wandervogel durch die Lande.

Es gab noch keine Teenager, aber dafür Backfische. Und die gingen auf der Georgstraße bummeln (Die Steigerung war “bürgern”). Mit 14 Jahr und 7 Wochen ist der Backfisch ausgekrochen. Dafür gab es extra Kettchen mit einem kleinen Fisch. Zu meiner Zeit war das nur noch Erinnerung meiner Mutter und Tanten. Diese 14/15jährigen trippelten dann mit ihren Stiefelchen und Hin- und Herbüdel (Pompadur) die Georgstraße auf und ab, schielten verstohlen zur Seite, wo die Pennäler ebenfalls auf und ab schlenderten und vermutlich auch verstohlen zu den jungen Damen schielten. Jedenfalls zogen sie hin und wieder ihre damals üblichen Schülermützen zum Gruß. Sehr förmlich! Auf der weiblichen Seite wurde die Gegrüßte sicherlich rot und verlegen — vergaß aber nicht, die Sache ins Notizbuch einzutragen.

War die Chose vorbei, wurde unter den Freundinnen ausgezählt, wer die meisten Grüße bekommen hatte. Aber nicht nur die Anzahl zählte, sondern auch — und vor allen Dingen — die Farbe der Mützen. Einzelheiten weiß ich nicht mehr, aber soviel, dass die weißen den höchsten Wert hatten. Das waren die Primaner (später Oberprimaner). Aber auch diese Episoden habe ich nicht mehr erlebt.

Meine Erinnerung von der Georgstraße 43, in der ich aufgewachsen bin, setzt eigentlich ein mit dem Ausgucken vom Erkerfenster meiner Großeltern. Das war ungeheuer viel. Anfang der 1930er Jahre. Da fuhren noch Pferdefuhrwerke durch die Stadt, Rindvieh wurde — ich weiß nicht, woher — durch die Straße zum Schlachthof getrieben. Einmal wollte eine Kuh nicht mitmachen sondern zog unseren Hauseingang und den dahinter liegenden Hof und Garten vor. Mein Vater, der den Umgang mit Viechern kannte, brachte sie dann wieder zur Herde zurück.

Dann war da auch ein Steinkohlenwagen, mit dem die Häuser von der Straße her beliefert wurden. Und Frau Schewe an der Ecke Georg- und Ramsauerstraße, unserem Erker direkt gegenüber, die vom ihrem Karren aus per Litermaß Granat verkaufte.

Und der Laternenmann. Vor unserem Haus stand eine alte Laterne. Wieso, weiß ich nicht, denn es gab doch normaler Weise Straßenbeleuchtung. Und zu eben dieser Laterne kam hin und wieder ein Laternenmann mit einer langen Stange. Was er damit oben an der Laterne machte, weiß ich nicht.

Ebenso schön anzusehen waren die Trauerzüge. Ach, waren die schön! Eine Kutsche wie für einen König, aber nicht golden sondern schwarz, mit Kutscher, und viel Blumen und Musikkapelle, die den Trauermarsch spielte. Opa sang dann immer: “Ach, nun trinkt er keinen Rotspon mehr.” Meistens gingen viele Menschen mit. Dann schaukelte die Menge im eintönigen Rhythmus immer von links nach rechts und wieder zurück.

Aber auch moderne Fahrzeuge gab es zu sehen: Autos! Wir hatten Spaß daran, uns die KFZ-Nummern anzusehen. IA war Berlin , die anderen weiß ich nicht. Ich glaube, wir, das heißt unsere Umgebung, gehörten zu Hannover und war IIIA. Interessanter war für mich damals, dass die Wagen sich so veränderten. Zum Beispiel die Scheinwerfer oder die Fenster oder die Hupen. Wir setzten unseren Ehrgeiz darein, die Autos mit ihrem Namen zu kennen: Opel, Adler, Ford — aber damit war mein Bedarf dann auch gedeckt. Wir hatten kein Auto, mein Vater sparte auf einen VW.

Später kamen dann die Blauen Jungs. Die marschierten mit Gesang durch die Straße, mal in blau, mal in Trainingszeug. Irgendwo im Süden hatten sie einen Trainingsplatz — und im Norden war ihre Kaserne. Und hin und wieder war es auch braun. Ich hatte immer meinen Spaß an den Danebenlaufenden, die dann immer “links, links, links zwo drei vier” schrien um einigermaßen Gleichschritt in die Truppe zu kriegen.

Noch konnte man quer über die Straße zur anderen Seite laufen. Damit war irgendwann Schluss. Ein Schupo stand in der Mitte der Georgstraße, da wo sich die Bucht- und die Ramsauerstraße trafen, und regelte den Verkehr. Wir Kinder spielten mit Oma und Opa ein Brettspiel, das uns die Verkehrsregeln beibrachte.

Nur freitagsnachts war von der neuen Ordnung nichts mehr zu spüren. Dann bekamen die Arbeiter von Seebecks Werft ihren Lohn. Wer nicht schon am Tor von seiner Frau abgefangen worden war und mit dem Zug nach Haus fahren musste, kam auf dem Weg zum Bahnhof durch die Ramsauerstraße, in der es eine Kneipe gab. Von unserem Kinderzimmerfenster aus konnte man direkt in die Ramsauerstraße sehen. Wenn wir in unseren Betten lagen, hörten wir dann die Grölerei und später den Krach beim Verlassen des Lokals.

Eines Nachts war es anders, es war kein Freitag und kein Saufereigegröle, es war ein anderes Gegröle und viel, viel Scheibengeklirre. Es war, als legte sich ein schweres Brett über uns. Wir Kinder versuchten, aus dem Fenster zu sehen, wurden aber von den Eltern zurückgehalten. An irgendwelche Gespräche mit ihnen kann ich mich nicht erinnern. Es war der 9. November 1937. Auch an Rauchgeruch kann ich mich nicht erinnern.

Am nächsten Tag fehlte Henni Hornberg in der Klasse. Henni war Jüdin und saß in der Bankreihe neben mir auf der anderen Seite. Ich wusste, dass ich nicht mit ihr und sie nicht mit mir sprechen durfte. Hatte es aber dennoch getan. Wir hatten eine Lehrerin, Fräulein Junge, die so war, wie ein Mensch sein muss. Und eine Lehrerin ist für alle da. Und so achtete sie immer darauf, dass Henni eine Schülerin wie alle anderen war. Ob Fräulein Junge nicht merkte, dass ich mit Henni sprach, glaube ich nicht, denn sie bemerkte in meinem Zeugnis: “Oda muss bedeutend ruhiger werden.” Aber zu meiner Quasselei mit Henni sagte sie nie was.

Als Henni dann wiederkam, fragte ich sie sofort wegen der Nacht aus, und sie erzählte mir, dass man bei ihnen die Scheiben eingeschlagen und ihren Vater mitgenommen hätte. Ihrer kleinen Schwester haben sie dann gesagt, dass der Papa bald wiederkommen und Bonbons mitbringen würde. Das war das Letzte, was ich von Henni weiß. Später, als ich mal einen Tag nicht in der Klasse war, sind — so wurde mir später erzählt — zwei Männer in Mänteln gekommen und haben sie abgeholt. Da hat Fräulein Junge darum gebeten, dass Henni noch ein Lied für alle singt, weil sie das so gern tat. Als Jüdin durfte sie zwar keine “deutschen” Lieder singen. Aber gegen jüdische Komponisten war nichts einzuwenden. Also sang sie “Ich hab ein Diwanpüppchen süß und reizend wie du” aus einer Operette von Paul Abraham, das sie auch liebte.

Jahre später las ich, dass sie und ihre Familie in Minsk umgebracht worden ist. Meine Mutter und ich lasen das zusammen anlässlich einer Veranstaltung. Für meine Mutter wurden viele Erinnerungen wach, und sie erzählte mir von jüdischen Geschäftsleuten, bei denen sie und die bei ihrem Vater Kunden gewesen waren und welche guten Geschäftsverbindungen man pflegte. Als sie zum Beispiel in der Kaiserzeit ihren ersten Faschingsball hatte, beriet sie einer der Herren. Und Fräulein Liebmann, deren Geschäft später arisiert wurde, hatte immer etwas Besonderes für sie. Sie wurde auch umgebracht. Meine Mutter sprach noch jahrelang von ihr.

Uns gegenüber, Ecke Ramsauerstraße, war Anton Kohn. Mein Großvater und später mein Vater standen immer mal im großen Hauseingang um “frische Luft zu schnappen”. Da passierte es häufig, dass Herr Kohn sich zu ihnen gesellte. Wir kauften oft bei ihm, besonders in den “weißen Wochen”. Und er war Kunde von uns. Fräulein Liebmann natürlich auch. Eines Tages war sein Geschäft arisiert.

Meine Großeltern hatten ein junges Mädchen im Haushalt, das vorher bei Juden gearbeitet hatte. Natürlich fragte meine Mutter sie danach aus. Dadurch erfuhr sie etwas über die Sitten und konnte Jahre später mir von Milchdingtisch und Fleischdingtisch erzählen, von koscher und von Rabbi.

Meine Mutter hatte noch intensiver in das jüdische Leben sehen können. Am 10. November 1937 ging sie mit mir zusammen zur brennenden Synagoge an der Elbestraße. Sie brannte nicht lichterloh, man konnte sie betreten. Ich habe meine Mutter nie wieder so bedrückt gesehen. Sie wirkte wie irgendwas Verlorenes. Geweint hat sie nicht, auch nicht unterdrückt. Dann trat sie an das Harmonium und nahm die verkohlten Notenblätter in die Hand. Ich glaube, sie hat mich gar nicht wahrgenommen — oder war innerlich froh, mich bei sich zu haben. Viele Jahre später erzählte sie mir, dass sie eine Klassenkameradin gehabt hätte, die sie zu sich, zu ihrer Familie eingeladen hätte. Ihr Vater war Kantor in der Synagoge und wohnte mit seiner Familie auch dort. Natürlich war meine Mutter damals der Einladung gern gefolgt.

Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Häuser nicht Wand an Wand gebaut worden. Zwischen den Häuserwänden war jeweils ein Sicherheitsgang wegen eventueller Feuersgefahr. Das war nicht bei allen Häuserzeilen der Fall. Manche hatten breite Gänge. Ich glaube, das waren früher Einfahrten zum Hof gewesen — wie bei uns. Auch in der Theestraße 7, in dem Haus meines Urgroßvaters Schmidt, und auch im alten Harzmeyerschen Haus war die Einfahrt innerhalb des Hauses. Von dort gelangte man ins Treppenhaus. Wenn wir nicht erwischt wurden, spielten wir gern bei schlechtem Wetter in diesen geschützten Räumen. Aber das hatten die Bewohner nicht so gern, denn wir waren ja nicht leise, und mit Rollschuhen auf Fliesen — das macht Krach.

Ein Zwischengang war am Ende des Hauses Georgstraße 45, das später das Kino “Metropol” war. Dieser Gang war von unserem Garten aus über eine Grotte zu erreichen. Natürlich war uns verboten, über diese Grotte zu steigen. Aber natürlich taten wir es doch. Die Toilettenfenster des Kinos lagen nämlich zu diesem Gang hin. Da wäre es doch ein leichtes gewesen, auf diesem Weg umsonst einen Film sehen zu können. Ja, wenn unsere Beine lang genug gewesen wären. So blieb uns nur das Zuhören, wenn bei warmen Wetter die Fenster zu unserem Hof geöffnet wurden. Verstanden haben wir nichts. Nur die Lachsalven und die Musik waren hörbar.

Ich kann mich nicht mehr an einzelne Geschäfte erinnern. Wenn meine Mutter und ihre Freundinnen in Erinnerungen kramten, kamen oft ganz unterschiedliche Firmennamen ins Gespräch, weil ja im Laufe der Jahre die Besitzer wechselten. Für uns Kinder waren meistens auch nur die interessant, bei denen es “sich lohnte”.

Da war denn am nächstgelegenen das Schuhhaus Staffelt in Georgstaße 41. Mein Urgroßvater Hermann Harzmeyer war längst tot und sein Sohn — Hermann H. Harzmeyer — auch. Der Nachfolger war Hugo Staffelt. Natürlich war für uns Kinder kein Unterschied, ob Onkel Hermann oder Staffelt. Und immer “gab es was zu”. Da ich angehalten war, nie etwas für mich allein zu erwarten, sondern auch für meinen kleinen Bruder, den ich “Bibi” (Baby) nannte, zu bitten, machten sich Staffelts einen Spaß daraus, mir alle Kleinigkeiten nur einmal zu geben. Und prompt kam dann auch von mir: “Und ein für mein Bibi.”

Georgstraße 39 war das Lebensmittelgeschäft von See. Wohlgemerkt: zu meiner Zeit. Ich glaube aber, dass da vorher Dubenhorst war. Wir konnten das vom Erker sehen. Zwischen Georgstraße 39 und 37 war ein breiter Gang, durch den wir im Krieg zum dahinterliegenden Bunker liefen, wenn die Sirenen heulten.

Georgstraße 37 war — glaube ich — Lederwaren Reusche. Sie machten nach dem Angriff auf der Weserstraße ein Geschäft auf. In dem Haus in der Georgstraße war noch ein Laden. Ich habe noch so Erinnerung an Namen wie Korff oder Jordan und an Hüte. Was davon wohin gehört, weiß ich nicht.

Um so besser bleibt mir sicherlich bis an mein Lebensende Frau Rogge in Georgstraße 35. Frau Rogge hatte eine Drogerie und zwei Söhne. Der eine hieß Eilert. Mehr weiß ich nicht von ihm Aber der Name gefiel mir so gut. Ob es einen Herrn Rogge gab und wie der andere Sohn hieß, weiß ich auch nicht. Aber es gab ja Frau Rogge! Wenn sie nichts zu tun hatte und wir auf der Straße spielten, hatte sie immer ein liebes oder lustiges Wort für uns. Sie stand dann gern in ihrer Ladentür, wie andere Inhaber es auch taten. Mir wollte sie immer einreden, dass ich eigentlich “Sieda” hieße. Denn als ich geboren worden war und mein Vater mich hat sehen wollen, konnte er mich nicht im Bett finden, weil ich ja so klein war. Als er dann aber doch Erfolg hatte, soll er erfreut gerufen haben: “Sieh, da ist sie ja!”. Trotz etlicher Wiederholungen habe ich es ihr nicht geglaubt.

Geliebt habe ich sie aber wegen der Salmiakpastillen. Wir mussten dann zu ihr in den Laden kommen, Zunge rausstecken und jeweils an einer Salmiakpastille lecken, die sie uns dann mit anderen zusammen zu einem Stern auf unseren Handrücken klebte. Noch heute esse ich gern Salmiakpastillen und denke dabei an Frau Rogge. Was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht.

Ich glaube, das Nebenhaus war Betten-Helmke. Dort wohnte jedenfalls eine alte Dame mit einem Rehpinscher. Wenn die beiden auf die Straße kamen und wir mit unseren Puppenwagen dort bereits spazierten, musste das arme Vieh dran glauben: es wurde kutschiert. Hat ihm wohl auch Spaß gemacht, denn ich kann mich nicht ans Gegenteil erinnern.

Das war die Sache mit “Effie”, einem kleinen langhaarigen schwarz-weißen Hund, der Fräulein Küppers gehörte. Fräulein Küppers hatte nicht nur diese Furie von Hund, sondern auch ein Miedergeschäft im Harzmeyerschen Haus, zwischen Staffelt und Blumenhaus Freund. Freund war später in unserem Haus, Staffelt Ecke Lothringer- und Schillerstraße und Fräulein Küppers in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Was nach Bettenhaus Helmke kam, weiß ich im Einzelnen nicht mehr. Es waren kleine Häuser. Und als Läden weiß ich nur noch Schlachterei Bode, Friseur von Lienen, (hat vermutlich bis Anfang der 20er Jahre meinem Großvater Andreas Kelch gehört), “Wesermünder Neueste Nachrichten”, Wirtschaft Morgner, Bäcker Lindemann, Fischgeschäft Westermann und Uhrmacher (später Optiker) Baier.

Vielleicht habe ich da was durcheinander bekommen. Aber soviel weiß ich: Der Uhrmacher Friedrich Baier hatte eine Frau Sophie, geb. Schmidt, Tochter von Kupferschmied Schmidt aus der Theestraße. Ihre Schwester war Lina, ihr Nachbar der Barbier Andreas Kelch. Sie konnten zusammen nicht kommen, denn er war Thüringer, sprach ein anderes Deutsch und war trotz vieler Anstrengungen kein Bürger Geestemündes. Und sowas heiratet man nicht. Aber wer sich nicht zu helfen weiß, ist es nicht wert, dass er in Verlegenheit gerät. Also: er schwängerte sie und so wurden sie später meine Großeltern.

Nach diesem Gebäudekomplex kam die Kreuzstraße — und damit das Ende meiner Erinnerungen von dieser Straßenseite. Gegenüber begann es mit dem Eckhaus von Plesse. Ich weiß dann noch, dass dort auch eine Buchhandlung war, in der Fräulein Mügge arbeitete. Danach kam vermutlich Aronheim, bei dem wir Kinder gern kauften, weil er wie alle jüdischen Geschäfte billig war.

Ein großes Haus war Gördel. Ich meine, meine Mutter habe mir erzählt, dass dies renommierte Bekleidungsgeschäft vor der Arisierung Liebmann gehört habe, wo sie so gern kaufte. Weiter gen Süden gab es noch Hüte und Wäsche Bösch. Eins von den beiden Geschäften gab es noch lange nach dem Krieg. Ich habe dort gern und manchen Hut gekauft.

Ecke Arndtstraße war eine Gastwirtschaft. Den Namen habe ich vergessen, ich weiß nur, dass dort die Busse nach Beverstedt abfuhren. Dann sind mir noch die Geschäfte von Specht, Niemeyer und Becken in Erinnerung, die ja noch lange nach dem Krieg existierten. Und die Norddeutsche Kreditbank mit ihrem Giebel, der mich immer an die norddeutsche Renaissance erinnerte. Von unserem Kinderzimmerfenster aus habe ich oft den Großen Bären darüber stehen sehen.

Ecke Theestraße war Elektrogeschäft Reichelt. Dahin musste ich immer mit unserer Hausgehilfin gehen, um den Akku für das Radio aufladen zu lassen, das mein Vater selbst gebastelt hatte. Das war immer sehr spannend für mich, denn ich verstand die ganze Chose nicht. Zuerst konnten wir noch einfach quer über die Straße laufen. Später, als der Schupo dort stand, mussten wir uns an die Verkehrsregeln halten.

Dann kam Porzellan-Petersen. Auch das war spannend für mich. Der Inhaber hieß nämlich mit Vornamen “Meinhard” — und einen solchen Namen hatte ich noch nie gehört. Ecke Ramsauerstraße war das Weißwarengeschäft (?) Anton Kohn, das später ebenfalls arisiert wurde. An der südlichen Ecke der Ramsauerstraße stand — und das Gebäude steht heute noch — die Hirschapotheke mit dem goldenen Hirsch auf dem Vordach. Anschließend hatte Janssen sein Porzellangeschäft. Was für Häuser und Geschäfte sich anschlossen, weiß ich nicht mehr.

Es war da ein ziemlich altmodisches Wäschegeschäft, Eisenwaren Daetz, irgendwo auch eine Samenhandlung Petrasch, bei der wir Futter für unseren Wellensittich kauften, und die Spedition Geswein, die früher auch die Feuerwehr stellte und mit viel Krach mit den Pferden durch die Georgstraße sauste. Was danach kam, weiß ich erst recht nicht. Es gab da noch eine Schmiede und Bauernhäuser — aber das war wohl in einer Nebenstraße. Auf der gegenüberliegenden Georgstraßenseite — also der östlichen — gab es Schreibwaren Schwertfeger mit der sinnigen Inschrift am Haus: “Ora et labora”, womit sicherlich nicht Benedicts Männer gemeint waren.

Die Häuser, die dann in Richtung Buchtstraße standen, kenne ich zum Teil nicht mehr, und die Reihenfolge schon gar nicht. Da war das Schokoladengeschäft von Frau Rook. Schade, dass es so etwas Außergewöhnliches nicht mehr gibt. Meine Mutter bat meinen Vater häufig, ihr von Frau Rook Cognacbohnen mitzubringen. Mein Vater nahm dann eine Aktentasche mit, damit man nicht erkennen konnte, dass er “einholte”.

Uhrmacher Stute war auch da, entweder auf der östlichen oder westlichen Seite. Und I.G. Schmidt, der Ofenhändler. Und ein Elektrogeschäft. Und ein Café oder Eiscafé — östlich oder westlich. Und Schocken, das später Merkur wurde, dann kam Kaufmann Lüthje, bei dem es leckere grüne Bonbons gab und wo man mehrere Stufen hinaufklettern musste.

An der Ecke Buchstraße kam dann das Kroppsche Haus, in dem unten die Geschäfte Tengelmann, der Barbier Pipowaski und das Schreibwarengeschäft Wolf (Fräulein Julchen) war. Die beiden letzten Grundstücke wurden von der Stadt für die Erweiterung der Buchtstraße nach dem Krieg eingezogen. Ebenso erging es unserem Nebengrundstück. Allerdings wollte ein Interessent in den 50er Jahren darauf ein vielstöckiges Wohnhaus bauen. Da hat meine Mutter aber schärfstens protestiert. So ein Koloss hätte ja alles Licht für die Nachbarn verbannt.

Am 18. September sind es 70 Jahre her, dass ein Bombenangriff der alten Georgstraße den Garaus machte. Mein Vater hat es nicht mehr erlebt. Er war am 1. September gestorben. Mein Bruder war seit August auf einem Internat, meine Großeltern kamen beim Bombenangriff um, meine Tanten und alle übrigen Verwandten waren in alle Winde zerstreut. Meine Mutter und ich waren plötzlich allein.

Liebe Leser, wenn Ihr mögt, schreibt doch ebenfalls Eure Erinnerungen an Bremerhaven auf und sendet sie mir zu. Ich würde sie hier gerne veröffentlichen, weil ich glaube, dass Eure Erinnerungen nicht in Vergessenheit geraten sollten.